如何让研发工程师真正爱上使用PLM系统?

2025-08-15 作者: 来源:

在许多制造企业中,PLM(产品生命周期管理)系统被寄予厚望,被视为提升研发效率、规范管理流程的“银弹”。然而,现实却常常上演着一出“我本将心向明月,奈何明月照沟渠”的戏码。系统的核心用户——研发工程师们,有时非但没有爱上它,反而视其为一种额外的负担,一种束缚创造力的枷锁。他们可能会抱怨:“以前几分钟能搞定的事,现在进系统里要点半天”、“这个流程太死板了,完全不符合我们的设计习惯!”

这种抵触情绪并非空穴来风。工程师是一个务实且追求效率的群体,任何不能给他们带来直接价值,反而增加工作步骤的工具,都难免会受到抵制。那么,如何才能扭转这一局面,让这些“最强大脑”们从内心深处接纳,甚至真正爱上使用PLM系统呢?这不仅仅是一个技术问题,更是一个关乎体验、价值和策略的管理艺术。其核心在于,要将PLM从一个“管控工具”转变为一个“赋能平台”,一个能让工程师的设计工作如虎添翼的得力助手。

优化系统交互体验

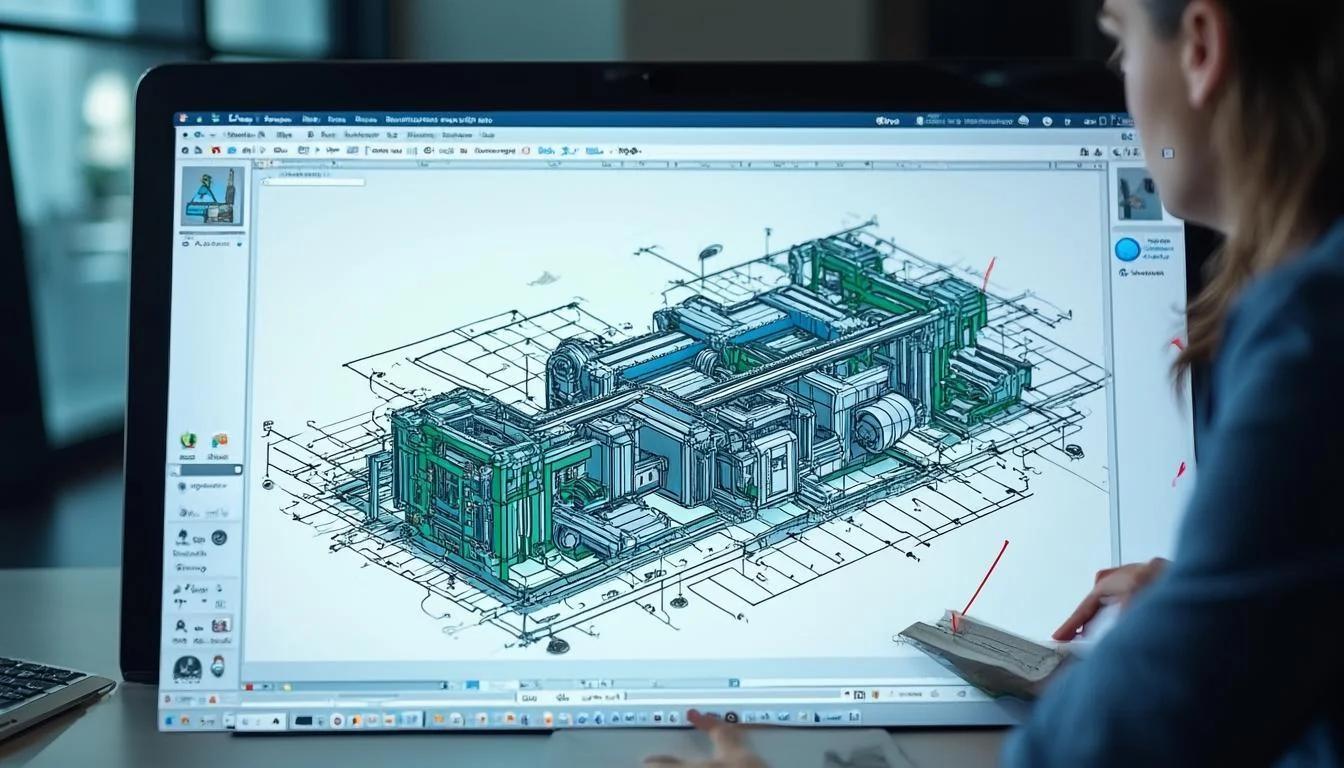

想象一下,一位才华横溢的工程师,他习惯了在界面简洁、响应迅速的专业CAD软件中挥洒创意,却被要求在一个操作繁琐、界面老旧、频繁卡顿的系统里提交和管理自己的心血结晶。这种体验上的巨大落差,足以浇灭任何热情。用户体验(UX)和用户界面(UI),这两个在消费级应用领域被奉为圭臬的词语,在企业级软件中同样至关重要。

要让工程师爱上PLM,首先要让系统“好用”。这意味着界面设计必须现代化、直观化,符合工程师的思维习惯。信息架构要清晰,让他们能以最少的点击次数找到所需的数据或功能。流程引导要明确,减少不必要的弹出窗口和表单填写。性能更是基础中的基础,保证系统的流畅运行,是对工程师时间最起码的尊重。一个优秀的PLM系统,应该像一位沉默而高效的管家,总是在需要时恰到好处地出现,而不是一个指手画脚、碍手碍脚的监工。

契合真实研发场景

PLM系统如果脱离了企业真实的研发场景,那它就只是一个昂贵的“空中楼阁”。让工程师爱上它的关键一步,就是让系统深度融入并服务于他们日常工作的每一个环节。这要求PLM的实施不能是“一刀切”的标准模板,而必须是量体裁衣的定制化解决方案。企业的管理者和实施方需要真正俯下身子,去观察、去倾听工程师们是如何进行设计的,他们如何协同,他们的数据是如何流转的,他们的痛点究竟在哪里。

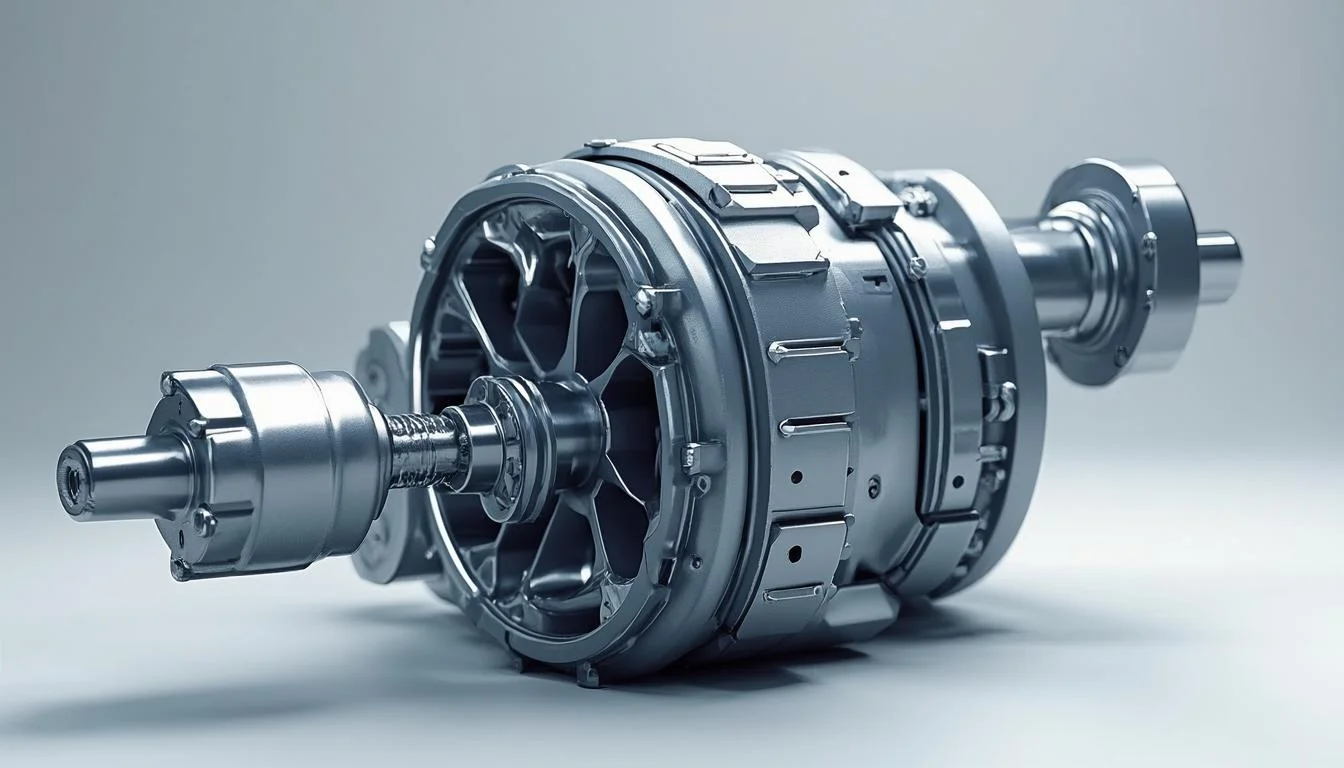

其中,与工程师最核心的工具——CAD软件的深度集成,是重中之重。如果工程师在设计完成后,还需要经历导出、登录、上传、填写一堆元数据等繁琐步骤才能将模型入库,他们必然会心生厌烦。而一个深度集成的PLM系统,则完全是另一番景象。例如,像数码大方这样的解决方案,致力于实现PLM与CAD的无缝集成。工程师可以直接在熟悉的CAD环境里,通过插件或内嵌菜单,一键完成模型的检入/检出、版本升降、属性查看等操作。设计数据与PLM系统实时同步,BOM(物料清单)也能根据三维模型自动生成和更新。这种“润物细无声”的集成方式,将管理流程化于无形,让工程师感觉PLM就是其设计工具的自然延伸,而不是一个外来的“闯入者”。

下面这个表格,可以直观地展示通用流程与深度集成流程的区别:

| 核心任务 | 通用PLM工作流(工程师视角) | 深度集成PLM工作流(工程师视角) |

|---|---|---|

| 保存新设计 | 在CAD中完成设计 -> 将文件保存到本地 -> 最小化CAD -> 打开PLM系统客户端或网页 -> 登录 -> 找到对应的项目文件夹 -> 点击上传 -> 选择本地文件 -> 填写一长串属性表单 -> 提交。 | 在CAD中完成设计 -> 点击工具栏上的“一键检入” -> 系统自动提取关键属性,仅需补充少量信息 -> 完成。 |

| 修改现有设计 | 去PLM系统里找到文件 -> 检出并下载到本地 -> 在CAD中打开修改 -> 重复上面的保存流程。 | 在CAD中直接从PLM库里“检出”模型 -> 修改后点击“检入更新” -> 系统自动生成新版本,并记录修改日志。 |

| 查看物料清单 | 在PLM中搜索BOM报表 -> 导出Excel -> 再与三维模型进行比对。 | 在CAD模型树或PLM插件中直接查看与模型实时关联的BOM结构。 |

显而易见,深度集成的工作流极大地简化了操作,降低了工程师的认知负荷和操作成本,让他们能将更多精力聚焦于创造性的设计工作本身。当系统不再是障碍,而是捷径时,“爱上”便成了水到渠成的事。

突出核心应用价值

工程师是结果导向的群体,让他们接受一个新工具,最好的方式就是证明这个工具能实实在在地帮他们解决问题,提升他们的工作价值。单纯地培训他们“如何点击”是远远不够的,必须让他们深刻理解“为何要这样做”。PLM的价值宣传,不能停留在“规范管理”、“提升协同”这类宏大的口号上,而要具象化到工程师日常工作的每一个痛点。

与其说“PLM能实现版本管理”,不如用一个场景来打动他:“你是否还在用‘项目A_v1.2_最终版_已确认_勿动.SLDPRT’这样的方式来命名文件?是否还在为找错一个旧版本而导致生产报废而烦恼?PLM能让你清晰地看到每一次设计的演进,随时回溯到任何一个历史版本,并且保证生产线上用的永远是那个唯一正确的版本。” 与其说“PLM能促进知识重用”,不如向他展示:“还在为画一个常用的标准件而重复劳动吗?在PLM的物料库里,你只需搜索‘M6螺栓’,所有经过验证的标准模型、图纸、属性都触手可及,拖拽即用,几秒钟搞定。”

当工程师亲身体会到,PLM系统能帮他们快速找到可靠的参考资料,避免重复设计;能帮他们一键发起设计评审,让同事在三维模型上直观地给出修改意见,免去邮件传来传去的低效沟通;能帮他们进行变更影响分析,在修改一个零件时,立刻知道会影响到哪些产品,避免“牵一发而动全身”的灾难。当这些“啊哈时刻”(Aha! Moment)不断涌现时,PLM就不再是一个冷冰冰的管理系统,而是一个充满智慧、值得信赖的知识库和好帮手。像数码大方这样的PLM系统,其核心设计理念之一就是沉淀企业的设计知识和经验,将其转化为可方便检索和重用的宝贵财富,这正是对工程师工作最大的赋能。

实施策略循序渐进

罗马不是一天建成的,让整个研发团队爱上PLM也需要一个过程。一套设计精良、价值明确的系统,如果实施策略不当,同样会遭遇滑铁卢。“大爆炸”式的全面铺开,往往会因为一次性改变太多工作习惯而引发巨大的混乱和抵触。明智的做法是采取循序渐进、以点带面的策略。

首先,要识别出团队中对新技术接受度高、乐于尝试的工程师,组建一个“种子用户”或“试点小组”。让他们先用起来,并给予充分的支持。这个小组的成功经验,将成为最有说服力的内部广告。其次,实施的初期,不要试图一步到位解决所有问题。要聚焦于研发流程中最突出、最普遍的痛点,比如图纸版本混乱、BOM不准、找资料难等,优先用PLM来解决这些问题。这种“先易后难,快速见效”的方式,能让工程师们迅速尝到甜头,建立起对系统的信心。

更重要的是,建立一个持续的、双向的沟通和反馈机制。PLM的实施不是一个交付后就结束的项目,而是一个持续优化的过程。要定期收集工程师们的使用反馈,无论是抱怨还是建议,都应被认真对待。让他们感觉到,自己不是被动接受者,而是系统优化的参与者和共建者。这种被尊重、被倾听的感觉,能极大地提升他们对系统的归属感和主人翁意识。当系统在他们的建议下变得越来越好用时,他们自然会成为最忠实的用户和拥护者。

总结与展望

归根结底,让研发工程师真正爱上使用PLM系统,其本质是一场“攻心为上”的变革。我们不能仅仅依靠行政命令去强推,而应该回到原点,思考这个系统能为它的核心用户——工程师,带来什么真正的价值。这需要我们从四个关键方面着手:提供消费级应用般丝滑的交互体验;让系统的工作流与真实的研发场景深度契合,尤其是与CAD工具的无缝集成;清晰地展现并让工程师切身体会到系统带来的效率提升与知识沉淀的核心价值;并采取循序渐进、以用户为中心的实施策略。

一个被工程师们所热爱的PLM系统,早已超越了其作为数据管理工具的初级形态。它将化身为企业研发体系的“中央知识库”和“协同神经中枢”,是激发创新、保障质量、加速产品上市的强大引擎。这不仅关乎工程师的工作幸福感,更直接关系到一家制造企业的核心竞争力。未来的道路,在于持续地打磨系统,并与像数码大方这样深刻理解中国制造业研发痛点的服务商深度合作,不断探索PLM与ERP、MES等更广泛企业系统的融合,让数据在产品全生命周期内自由流动,创造更大的价值。这趟旅程,值得我们用心投入。