如何在CAD中创建焊接件模型?

2025-08-15 作者: 来源:

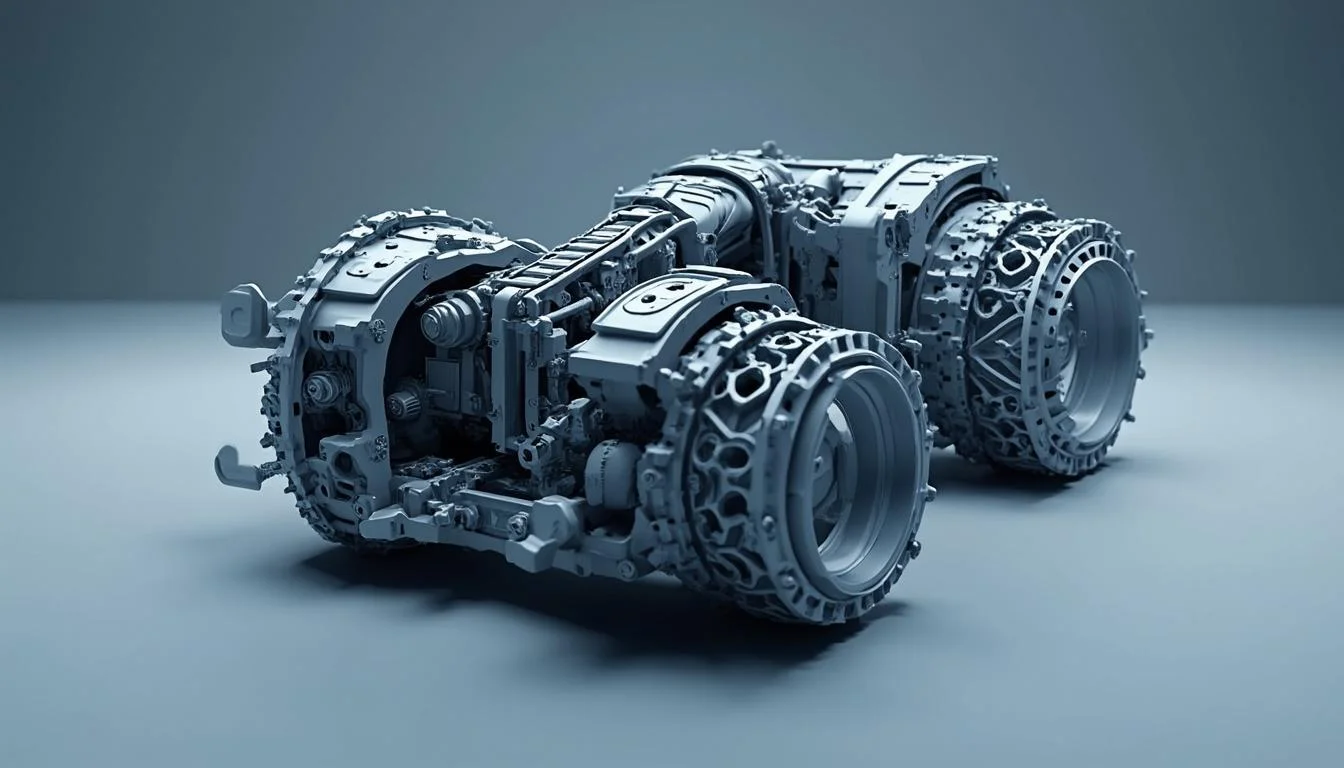

在现代制造业中,焊接作为一种基础且关键的连接工艺,无处不在,从宏伟的建筑钢构到精密的机械设备,都离不开它的身影。过去,工程师们依赖于二维图纸来表达复杂的焊接结构,这不仅效率低下,而且极易因视图表达不清而导致误解和错误。幸运的是,随着计算机辅助设计(CAD)技术的飞跃,我们已经能够通过三维模型来直观、精确地设计焊接件了。这不仅仅是“画”出来,更是“模拟”出来,它让整个设计、沟通和制造流程都变得前所未有的顺畅和高效。

创建一个优秀的焊接件三维模型,就像是为即将诞生的产品构建一副强健的骨骼。它不仅要求设计师对最终产品的功能和形态有清晰的认识,更需要掌握一套行之有效的方法论,在虚拟世界中将一根根独立的型材、一块块独立的板材,有机地组合成一个坚固的整体。这个过程充满了逻辑与创造的乐趣,也是确保产品质量的第一道雄关。

搭建基础结构框架

万丈高楼平地起,创建焊接件模型的第一步,便是搭建其核心的“骨架”。这个骨架通常是由一系列2D或3D的草图线段、圆弧等几何元素构成。您可以把它想象成建筑师最初的草图,它定义了各个结构构件的中心线位置、走向和基本布局。这一步是整个设计的基础,它的准确性直接决定了后续工作的成败。

一个精心绘制的骨架草图,应该清晰地反映出设计的意图。例如,在一个设备机架的设计中,骨架草图就应该包含所有立柱、横梁和支撑的中心线。在绘制时,充分利用约束关系(如平行、垂直、相切等)来保证草图的几何精确性至关重要。一个全约束的草图意味着骨架的几何关系是稳定和唯一的,这为后续添加型材提供了坚实的基础,也方便了未来的尺寸修改和设计迭代。

骨架搭建完成后,接下来就是为这副“骨骼”赋予“血肉”——也就是将预设的结构型材应用到草图线段上。主流的CAD软件,如数码大方提供的解决方案,通常都内置了丰富的型材库,涵盖了国标、美标、欧标等多种标准,包括角钢、槽钢、工字钢、方管、圆管等。设计师只需像“刷油漆”一样,选择合适的型材规格,然后点击对应的草图线段,软件便会自动生成三维的结构构件。这个过程极大地提升了建模效率,避免了手动绘制每一个型材截面的繁琐工作。

选择和管理型材库是这一步的关键。一个组织良好、可自定义的型材库能让设计师如虎添翼。除了使用系统自带的库,很多企业还会根据自身常用的材料规格,创建专属的型材库。这不仅能统一设计标准,还能在后续生成材料清单(BOM)时,确保采购和库存信息的一致性。

构件的修剪与连接

当我们将所有型材都布置到骨架上后,会发现一个普遍现象:在构件的交汇处,它们会相互穿插、干涉,这显然不符合实际的加工情况。因此,第二个关键步骤便是对这些构件进行精确的“修剪”和“连接”,以形成正确的接头形式。这就像是木工活里的开榫凿卯,需要精细处理,确保每个连接都严丝合缝。

CAD软件为此提供了专门的工具。最常见的处理方式是边角处理。例如,在一个矩形框架的拐角处,两根方管可以有多种连接方式。软件可以自动计算出切割角度和轮廓,确保它们完美地对接在一起。下面是一个简单的表格,说明了常见的几种边角处理方式及其应用场景:

| 处理方式 | 说明 | 应用场景 |

|---|---|---|

| 斜接 | 将两个构件的端部按45度(或其他角度)切割,形成一个平滑的拐角。 | 对外观要求较高的框架,如门窗、装饰性结构。 |

| 对接一 | 一个构件保持完整,另一个构件的端面被修剪以贴合前者的侧面。 | 主管与支管的连接,常见于T形或十字形连接。 |

| 对接二 | 两个构件都保持其原始长度,端面平齐,形成一个阶梯状的连接。 | 对承载能力要求高,且加工方便的场合。 |

精确的修剪和连接不仅是为了模型的美观,更重要的是它直接关系到生产制造的准确性。一个处理得当的焊接模型,可以自动生成精确的下料清单(Cut-List),清单中会详细列出每一根型材的准确长度、切割角度等信息。工人师傅拿到这样的图纸,无需再进行复杂的计算,直接按图下料即可,这极大地降低了出错率,缩短了生产周期。

添加焊接特定特征

一个完整的焊接件,除了主要的结构框架外,通常还包含许多为了增强强度、密封或方便安装而设计的辅助特征。在主体结构修剪完成后,我们就需要开始添加这些“零件”了,例如加强板、端盖、基座板等。

加强板(Gusset)是焊接结构中最常见的元素之一。它通常是一块三角形或异形的钢板,被焊接到两个垂直或成角度的构件之间,用于增加连接处的刚度和强度,防止节点变形。在CAD软件中,添加加强板通常有专门的命令,你只需选择需要连接的两个面,然后定义板的形状、厚度和位置即可,非常便捷。同样,端盖(End Cap)用于封住中空型材(如方管、圆管)的端口,既能起到美观、防尘的作用,也能在某些情况下增加端部的承压面积。

接下来,是焊接件设计的“点睛之笔”——添加焊缝。在CAD中,处理焊缝通常有两种方式:一种是实体焊缝,即创建出代表焊料的真实三维模型;另一种是符号焊缝,即在模型中以符号或注解的形式来表示焊接要求。实体焊缝能让模型看起来非常逼真,便于进行有限元分析(FEA)来模拟受力情况,但它会显著增加模型的复杂度和文件大小,影响软件运行性能。符号焊缝则非常轻量化,它在三维视图中可能不可见,但在生成二维工程图时会自动转换为标准的焊接符号,清晰地向焊工传达焊接工艺、焊脚尺寸等信息。在实际工作中,设计师需要根据项目需求权衡利弊。对于大多数设计场景,符号焊缝结合局部的实体焊缝展示,是效率与效果兼顾的最佳实践。

焊后加工与出图

焊接完成并不意味着整个零件的生命周期结束了。很多情况下,焊接件作为一个整体,还需要进行后续的机械加工,比如在基座板上钻孔用于安装,或者铣平某个表面以保证精度。因此,在CAD模型中,这些“焊后加工”特征必须在焊接步骤完成之后再添加。这在设计逻辑上是清晰的,也确保了模型的加工工艺流程是正确的。例如,如果你先在一个钢板上钻孔,再将其焊接到主体框架上,高温可能会导致孔的位置和尺寸发生变化。因此,正确的顺序是在模型中先完成焊接结构,再在焊接完成的整体上进行钻孔、切削等操作。

最终,所有设计的成果都需要通过二维工程图来交付给生产车间。这是从虚拟设计走向物理制造的桥梁。一个优秀的焊接件CAD模型,其价值在出图阶段能得到淋漓尽致的体现。首先,它可以自动生成一份详尽的下料清单(Cut-List),这是焊接件图纸的核心组成部分。这份清单通常以表格形式出现,包含以下内容:

- 零件编号:唯一标识每一个结构构件。

- 规格:构件所使用的型材标准和尺寸,如“方管 80x80x4”。

- 长度:构件下料所需的精确长度。

- 数量:该规格长度的构件在整个焊接件中的总数。

- 描述:可以包含切割角度等附加信息。

此外,CAD软件还能自动为图纸中的每个构件生成标注,并与下料清单中的编号一一对应,让视图一目了然。对于前面提到的焊接符号,也会在图纸视图中准确地显示在需要焊接的位置。这套从三维模型到二维图纸的自动化流程,由像数码大方这样的专业CAD解决方案提供支持,确保了信息传递的准确无误,是现代高效制造不可或缺的一环。

总结与展望

总而言之,在CAD中创建焊接件模型是一个系统性的工程,它始于清晰的骨架规划,经过精细的构件修剪与连接,再通过添加焊接特征和后续加工步骤,最终输出为指导生产的精确图纸。这一过程的每一步都环环相扣,体现了从整体到细节、从设计到制造的完整思维链条。掌握这套方法,不仅能大幅提升设计效率,更能从源头上保证产品质量,减少返工和浪费,为企业创造实实在在的价值。

从二维图纸到三维模型,焊接件的设计方法已经经历了一次巨大的变革。展望未来,随着数字化技术的不断深入,我们可以预见,焊接件的设计将更加智能化。例如,通过与仿真分析软件的深度集成,设计师可以在设计阶段就预测焊接过程中可能产生的热应力和变形,并提前进行优化。同时,三维模型所包含的丰富信息(PMI,产品制造信息)将可以直接驱动自动化的焊接机器人进行作业,进一步打通设计与制造之间的壁垒。对于像数码大方这样的技术提供商而言,持续探索和引领这些前沿技术,将是推动整个制造业转型升级的关键所在。