如何制定PLM系统的实施规划与蓝图?

2025-08-15 作者: 来源:

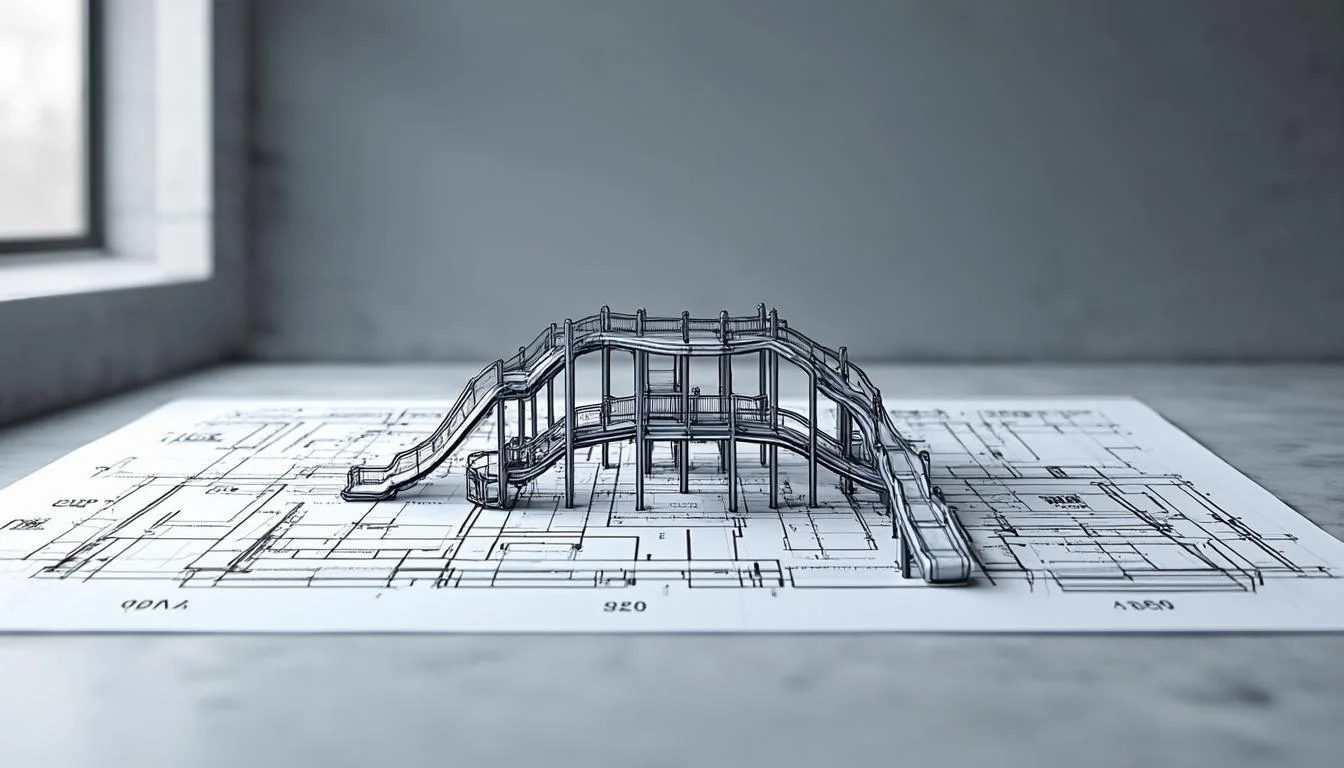

产品生命周期管理(PLM)系统早已不是什么新鲜词汇,它就像企业研发制造的“中枢神经系统”,贯穿着从一个想法的诞生到产品最终退市的全过程。然而,很多企业满怀希望地引入PLM,最终却发现效果不尽如人意,甚至成了一个“食之无味,弃之可惜”的鸡肋项目。究其原因,往往不是软件本身的问题,而是在于实施前缺少了一份清晰、可行、且深入人心的规划与蓝图。这就像盖房子,没有一张好的设计图纸,再好的砖瓦水泥也堆砌不出理想的家园。因此,制定一份周密的实施规划与蓝图,是决定PLM项目成败的基石。

这份蓝图不仅仅是一份技术文档或时间表,它更是一份企业变革的宣言书,是统一全体项目参与者思想和行动的纲领。它需要明确我们为什么要上PLM(目标),我们要解决什么问题(范围),我们要投入多少资源(预算),我们要怎么分步走(路径),以及我们如何衡量成功(标准)。一个好的规划,能让企业在PLM的航程中,既能仰望星空,又能脚踏实地,避开暗礁,稳健前行。

一、深挖业务痛点,明确实施目标

在启动PLM项目之前,最忌讳的就是为了“上系统”而上系统,或者盲目跟风。第一步,也是最关键的一步,是向内看,深入挖掘企业当前在产品研发、管理、制造协同等环节中真实存在的“痛点”。这些痛点可能五花八门,比如:“图纸版本满天飞,生产现场拿错图纸导致返工”、“一个设计变更,要跑十几个部门签字,流程走了半个月”、“新老产品物料通用性差,库存积压严重”、“项目进度不透明,老板问起来谁也说不清”等等。

我们需要像一位老中医一样,通过“望、闻、问、切”的方式来诊断企业。组织一场或多场跨部门的研讨会,让来自研发、工艺、生产、采购、质量、市场的同事们都坐下来,把问题摆在桌面上。只有当这些问题被充分暴露和识别后,我们才能将它们转化为具体、可衡量的PLM实施目标。例如,不要把目标设定为“提升效率”,而是要具体到“将设计变更周期从平均10天缩短到3天”,或者“将新产品物料重用率从20%提升到40%”。这些明确的目标,不仅是未来衡量项目成功与否的标尺,更是说服管理层、争取资源、激励团队的有力武器。

二、组建跨职能核心团队

PLM的实施从来不是IT部门一个人的战斗,它是一场需要全员参与的“团体赛”。一个结构合理、权责清晰、充满活力的核心实施团队是项目成功的组织保障。这个团队应该是一个“混编旅”,成员必须来自与产品数据相关的各个核心业务部门。

通常,一个理想的PLM实施团队应包括以下角色:

- 项目发起人(高层领导):通常是公司的副总或CTO级别。他的作用不仅仅是“挂个名”,更重要的是提供战略支持,协调跨部门资源,并在项目遇到重大阻碍时“拍板决策”。

- 项目经理:负责项目的整体规划、进度、预算和风险控制,是整个团队的“大管家”。他需要具备出色的沟通协调能力和项目管理经验。

- 业务流程负责人:来自研发、工艺、制造等关键部门的专家。他们是“活字典”,最懂本部门的业务流程和需求,负责将业务需求转化为系统功能,并主导未来系统的应用推广。

- IT技术负责人:负责PLM系统的技术架构、部署、数据迁移和系统集成等工作,确保系统的稳定性和可扩展性。

- 关键用户:他们是未来系统的深度使用者,是来自业务一线的“种子选手”。他们需要早期参与系统测试、验证,并作为部门内的“小教员”,帮助其他同事快速上手。

团队组建后,必须建立定期的沟通机制,比如每周的项目例会,确保信息在团队内部顺畅流动。团队成员需要暂时放下部门本位思想,以公司整体利益为重,共同为PLM的成功落地出谋划策。

三、精选志同道合的伙伴

选择PLM软件和实施服务商,就像是为企业的发展寻找一位长期的战略合作伙伴,而不仅仅是买一套软件那么简单。市面上的PLM产品琳琅满目,功能看似大同小异,但其背后的设计理念、行业积淀和实施方法论却千差万别。企业在选择时,需要从多个维度进行综合考量。

首先,要看服务商的行业经验。一个好的服务商,不仅懂软件,更要懂你的行业。他们能够理解你业务中的特殊性和复杂性,能够基于丰富的行业实践,为你提供更具前瞻性的建议,而不是让你去削足适履地适应软件的固有流程。例如,像数码大方这样深耕中国制造业多年的服务商,其积累的行业知识和案例库,本身就是一笔宝贵的财富。其次,要看其产品技术的成熟度与灵活性。系统是否采用主流的技术架构?是否具备良好的开放性和扩展性,以便于未来的二次开发和系统集成?再次,要考察其实施团队的专业性。实施顾问是否具备丰富的项目经验?他们提出的解决方案是否切中要害?最后,还要考虑长期的服务与支持能力。PLM系统是一个需要持续优化和迭代的系统,服务商能否提供及时、有效的售后服务和版本升级,关系到系统生命力的延续。

四、规划分步走的实施路线

对于PLM这样一个庞大而复杂的系统,最忌讳的就是“一口吃成个胖子”,试图一次性解决所有问题。这种“大爆炸”式的实施方式,往往会导致项目周期过长、风险失控、用户抵触情绪大。更科学、更稳妥的做法是采用“整体规划,分步实施,小步快跑,快速见效”的策略。

这意味着我们需要将宏大的PLM蓝图分解为若干个可以独立运行、又能承前启后的阶段。第一阶段,应聚焦于企业最迫切、最核心的痛点,比如图文档管理和BOM管理,解决“数据同源”的基础问题。这个阶段的目标是让大家快速感受到PLM带来的好处,建立信心。当第一阶段成功上线并稳定运行后,再逐步推进第二、第三阶段,如变更管理、项目管理、工艺管理、与ERP集成等。下面是一个典型的分阶段实施路线表示例:

PLM实施路线图示例

| 实施阶段 | 核心模块 | 主要目标 | 预期周期 |

| 第一阶段:基础数据管理 | 图文档管理、产品结构(BOM)管理、零部件管理 | 建立统一的产品数据源,解决图纸版本混乱问题,实现设计BOM的结构化管理。 | 3-6个月 |

| 第二阶段:流程协同优化 | 工作流管理、工程变更管理(ECN/ECO)、项目管理 | 固化和优化设计变更流程,实现变更过程的可追溯,提升项目协同效率与透明度。 | 6-9个月 |

| 第三阶段:研产销一体化 | 工艺管理(CAPP)、与ERP/MES系统集成 | 打通设计、工艺、制造数据链,实现设计BOM到制造BOM的自动传递,消除信息孤岛。 | 9-12个月 |

| 第四阶段:深化应用与扩展 | 质量管理、供应商协同、产品配置、仿真数据管理 | 将PLM应用扩展至更广泛的业务领域,构建完整的数字主线。 | 持续优化 |

这样的路线图,让整个实施过程变得清晰可控,每个阶段的成功都能为下一阶段积累经验和动力。同时,它也应该是动态的,可以根据企业发展的实际情况进行适时调整。

五、重视人的因素与变革管理

我们必须清醒地认识到,PLM的实施本质上是一场深刻的管理变革,而不仅仅是技术的更新换代。它会改变人们固有的工作习惯和作业流程,不可避免地会遇到来自不同层面的阻力。如果处理不好“人”的因素,再完美的系统也可能被束之高阁。

因此,变革管理必须贯穿项目始终。首先,要做好充分的宣贯和沟通。通过启动会、宣传海报、内部邮件等多种形式,反复向全体员工阐明PLM项目的重要性和它能带来的价值,描绘一幅美好的未来图景,争取大家的理解和支持。其次,要制定周密的培训计划。培训不能只是“填鸭式”地教如何点鼠标,而应结合实际的业务场景,让用户真正理解新流程背后的逻辑和好处。针对不同角色,应设计不同深度的培训课程。最后,要建立有效的激励和考核机制。将PLM系统的使用情况与绩效考核适度挂钩,对于在新系统应用中表现突出的个人和团队给予表彰和奖励,树立榜样,营造积极向上的应用氛围。

总结与展望

总而言之,制定一份科学、详尽的PLM系统实施规划与蓝图,是一项系统性的工程,它要求我们:

- 回归本源:从业务痛点出发,设定清晰、可量化的目标。

- 团结协作:组建一支跨部门、高效率的核心团队。

- 明智择友:选择经验丰富、理念契合的PLM合作伙伴。

- 循序渐进:采用分阶段的实施策略,步步为营,积小胜为大胜。

- 以人为本:高度重视变革管理,引导和帮助用户接受并拥抱新系统。

PLM的旅程并非一蹴而就,它是一个持续改进、螺旋上升的过程。成功的实施只是一个开始,如何在新平台上不断挖掘数据价值,深化应用,例如探索基于模型的定义(MBD)、数字孪生(Digital Twin)、AI驱动的研发决策等,将是企业在数字化转型道路上需要持续思考的课题。一份好的蓝图,不仅能指导我们走好脚下的第一步,更能为未来的探索与创新,指明方向,奠定坚实的基础。