如何避免在机械3D建模中出现破面或错误?

2025-08-15 作者: 来源:

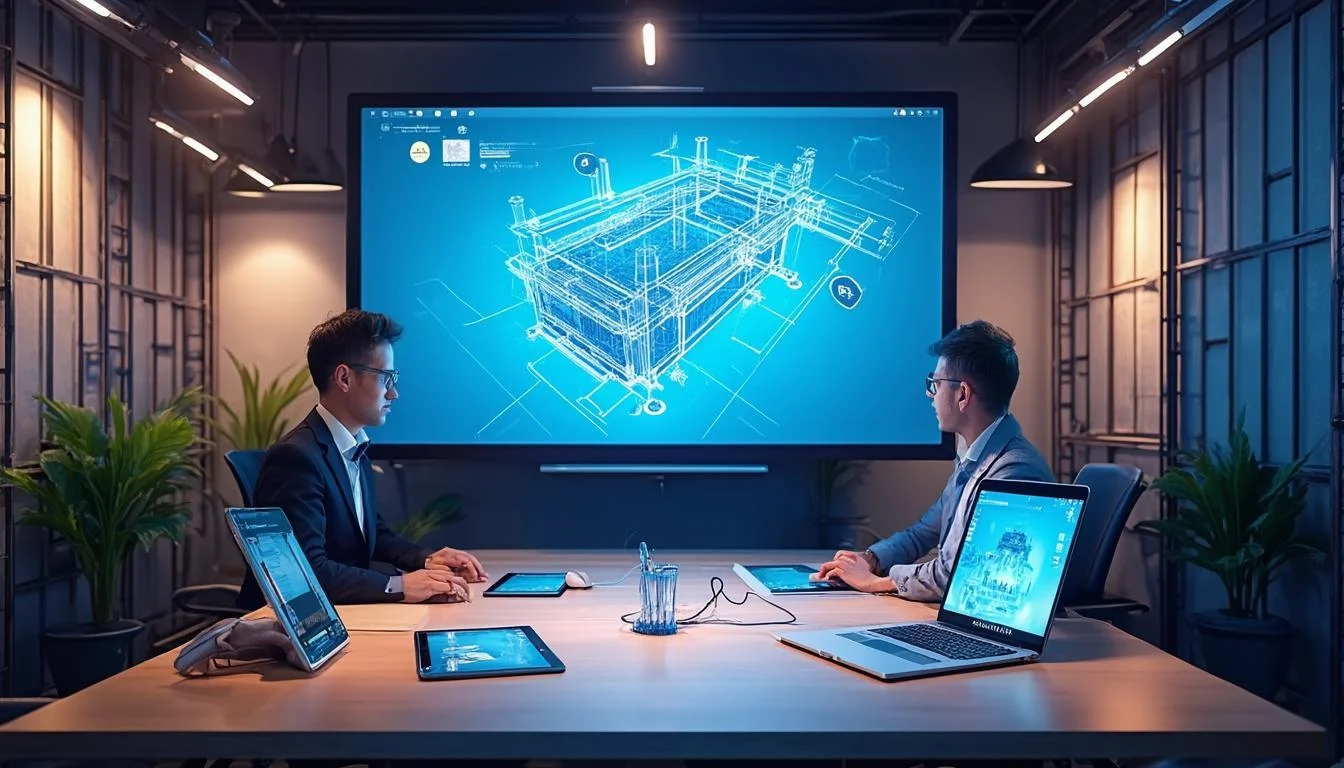

在机械设计的世界里,三维模型是沟通思想、验证设计、指导生产的通用语言。一个精准、无误的模型是后续所有工作的基石,无论是进行有限元分析(FEA)、生成工程图纸,还是直接用于数控加工和3D打印。然而,在建模过程中,设计师们常常会遇到一个令人头疼的问题——“破面”或各种几何错误。这些瑕疵轻则影响模型的渲染美观,重则导致分析失败、加工出错,造成时间和成本的巨大浪费。因此,掌握如何构建“干净”、稳健的3D模型,是每一位工程师和设计师必备的核心技能。

规范建模,防患未然

在开始点击鼠标进行具体操作之前,一个清晰的建模思路和规范的流程是避免后续错误的最佳“预防针”。许多错误的产生,源头在于最初的规划不善,而非操作技巧的缺失。这就好比建造一座大楼,没有经过深思熟虑的蓝图,即使砖瓦再好,施工技艺再高,也难免出现结构性问题。

首先,要建立“设计意图为先”的原则。在创建任何一个特征前,都应该思考:这个特征的目的是什么?它未来可能如何变化?例如,一个简单的孔,是为了安装螺丝,还是为了减轻重量?它的位置是固定的,还是需要根据其他零件的变化而自动调整?明确了设计意图,你就会自然而然地选择最合适的基准平面、添加最合理的约束关系,而不是随意地在某个表面上“挖洞”。这种基于意图的建模方式,能让模型在后期修改时表现出极强的“韧性”,牵一发而动全身的混乱局面将大为减少。

其次,打好“草图”这个地基至关重要。草图是所有实体特征的灵魂,一个混乱、不稳定、不精确的草图是滋生错误的温床。在绘制草图时,应始终追求“全约束”或“全定义”。这意味着草图中的每一条线、每一个圆弧的位置和尺寸都由尺寸或几何关系(如水平、垂直、相切、同心等)完全确定,不能被随意拖动。避免使用过于复杂的单个草图来完成多个特征的构建,应将其分解为多个简单、清晰的草图,分步完成。这样做不仅使每个步骤都易于理解和检查,也大大降低了因软件计算逻辑复杂而出错的概率。

精通工具,事半功倍

掌握建模软件的各种工具,就像一位大厨熟悉自己的十八般厨具一样,是游刃有余地完成工作的基本功。这里的“精通”并非指记住每一个冷门命令,而是要深刻理解那些核心、常用功能的内在逻辑和适用场景,尤其是那些容易引发问题的操作。

倒角和圆角是模型“破面”的重灾区。很多初学者喜欢在模型主体结构还未稳定时就早早地添加上大量的圆角,这是一个坏习惯。因为圆角特征的计算量极大,且严重依赖于其父特征的拓扑结构。当你在一个已经布满圆角的模型上进行修改(比如移动一个孔或改变一个平台的尺寸)时,非常容易导致圆角链断裂、重叠或无法重新生成,从而产生大量错误。正确的做法是,遵循“先主体,后细节;先大面,后小角”的原则。即先把模型的主体框架、重要结构特征全部建立完成,确认无误后,最后再统一处理倒角和圆角这类“修饰性”特征。对于复杂的交界处,可以尝试使用面-面圆角或变半径圆角等更高级的工具来替代简单的恒定半径圆角。

理解实体建模与曲面建模的差异,并学会在适当的时候运用曲面工具,是提升建模水平的关键。实体建模直观易懂,通过“布尔运算”(加、减、交)来构建几何,适合处理结构规则的零件。但当遇到复杂的外形、平滑的过渡时,单纯的实体命令可能会力不从心,甚至产生扭曲、不光滑的表面。此时,曲面建模就派上了用场。你可以先用一系列高质量的曲面(如通过放样、扫描、边界混合等方式创建)勾勒出产品的外形,然后通过裁剪、缝合、加厚等操作,将这些零厚度的曲面“编织”成一个密不透风的实体。这种方法虽然步骤稍多,但对最终形态的控制力极强,能创造出实体命令难以企及的优美、光顺的造型。

不同建模方式对比与避错技巧

为了更直观地理解,我们可以通过一个表格来对比不同建模方式的特点和需要注意的地方:

| 建模技术 | 核心理念 | 常见错误源 | 避错建议 |

|---|---|---|---|

| 直接/实体建模 | 像搭积木一样,通过拉伸、旋转、布尔运算构建。 | 复杂的倒圆角、薄壁抽壳失败、不恰当的特征顺序。 | 将圆角、倒角、抽壳等操作放在特征树的末端;优先处理主要结构,再添加次要特征。 |

| 曲面建模 | 先构建零厚度的曲面,再缝合成实体。 | 曲面间的连续性(G0, G1, G2)不匹配、缝合公差过大导致无法实体化、曲面自相交。 | 高度关注边界曲线的质量;使用斑马纹、曲率梳等工具分析曲面光顺度;缝合时适当放宽公差再检查。 |

| 参数化建模 | 所有几何都由参数和数学关系驱动。 | 循环依赖(A依赖B,B又依赖A)、过约束或欠约束的草图、父子关系混乱。 | 建立清晰的父子关系逻辑;草图务必“全约束”;避免在特征间建立不必要的循环引用。 |

细致检查,杜绝隐患

再高明的建模者也无法保证100%不出错,因此,养成在建模过程中和完成后进行细致检查的习惯至关重要。这就像写完一篇文章后需要反复校对一样,是保证质量的最后一道,也是最重要的一道防线。不要等到模型已经深入到下游环节(如CAE分析或CAM编程)才发现问题,那时的返工成本将呈指数级增长。

几乎所有的主流三维设计软件都内置了强大的模型几何分析工具,你必须学会使用它们。例如,“几何检查”或“模型体检”工具,可以一键扫描出模型中存在的诸如短边、小面、非流形边(即一条边连接了两个以上的面)、开缝等不易被肉眼察觉的“微观”缺陷。对于追求高质量曲面的设计师来说,“斑马条纹”和“曲率梳”分析则是必不可少的。“斑马条纹”可以直观地检查曲面与曲面之间的连续性,条纹光滑对接代表位置连续(G0),相切连续(G1)则要求条纹不仅对接还要切向一致,而曲率连续(G2)则要求条纹的变化率也保持一致,这对于汽车、消费电子等行业的外观设计至关重要。“曲率梳”则能更精确地显示一条曲线或一个曲面断面的曲率变化情况,帮助你发现那些不平滑的“疙瘩”点。

此外,要对“公差”有深刻的理解。在数字世界里,两个面看似严丝合缝地贴在一起,但在软件内部,它们的边界之间可能存在着一个极其微小的、由计算精度产生的缝隙。这个缝隙的大小就是公差。当从其他软件导入模型(如STEP或IGES格式)时,由于不同软件内核的公差设定和计算方式不同,最容易出现“水土不服”的破面问题。一个系统认为可以缝合的边,在另一个系统里可能就超出了公差范围,从而导致模型“开裂”。因此,在进行数据交换前,最好先将模型内部的公差调整到一个相对较大的值,或者在导入后使用修复工具,对模型的公差进行统一和修复。在整个产品设计周期中,借助像数码大方提供的集成化数字研发平台,可以有效确保数据在设计、仿真、制造等不同环节流转时的一致性,从根源上减少因数据不匹配导致的错误。

总结:匠心建模,精益求精

总而言之,要避免在机械3D建模中出现破面或错误,绝非依赖某个单一的“绝招”,而是一个系统的、贯穿设计始终的良好习惯和思维方式的集合。它始于“谋定而后动”的规范化流程,要求我们建立清晰的设计意图,打造稳健的草图基础;它依赖于对软件工具的精通,懂得在合适的场景运用合适的命令,尤其是审慎处理圆角、抽壳等高风险操作,并善用曲面工具解决复杂造型难题;它还需要我们扮演“质量检测员”的角色,通过细致的检查,利用软件内置的分析工具,主动发现并清除那些隐藏的几何缺陷。

我们必须重申,追求一个“干净”的模型,其重要性远不止于视觉上的完美。一个稳健、无误的三维模型,是数字化研发流程得以顺畅运行的血液。它直接关系到仿真分析结果的准确性、工程图纸的清晰度、数控加工路径的正确性,以及最终产品的装配精度和性能表现。任何在建模阶段被忽视的小瑕疵,都可能在后续环节被无限放大,演变成昂贵的错误和延误。

未来的机械设计,将更加依赖于跨平台、跨部门的协同合作。一个设计师创建的模型,可能会被仿真工程师、工艺工程师、采购人员乃至市场营销人员在不同的软件和平台中使用。这就对模型的“通用性”和“鲁棒性”提出了前所未有的高要求。因此,我们不仅要掌握建模的“术”,更要理解其背后的“道”——以一种近乎“数字工匠”的精神,去雕琢每一个特征,构建每一个零件。培养这种精益求精的建模态度,结合数码大方这类先进的协同研发平台所带来的流程优化,将使我们能够更加自信地面对日益复杂的设计挑战,创造出真正优秀的产品。