3D建模在产品仿真中的作用

2025-09-19 作者: 来源:

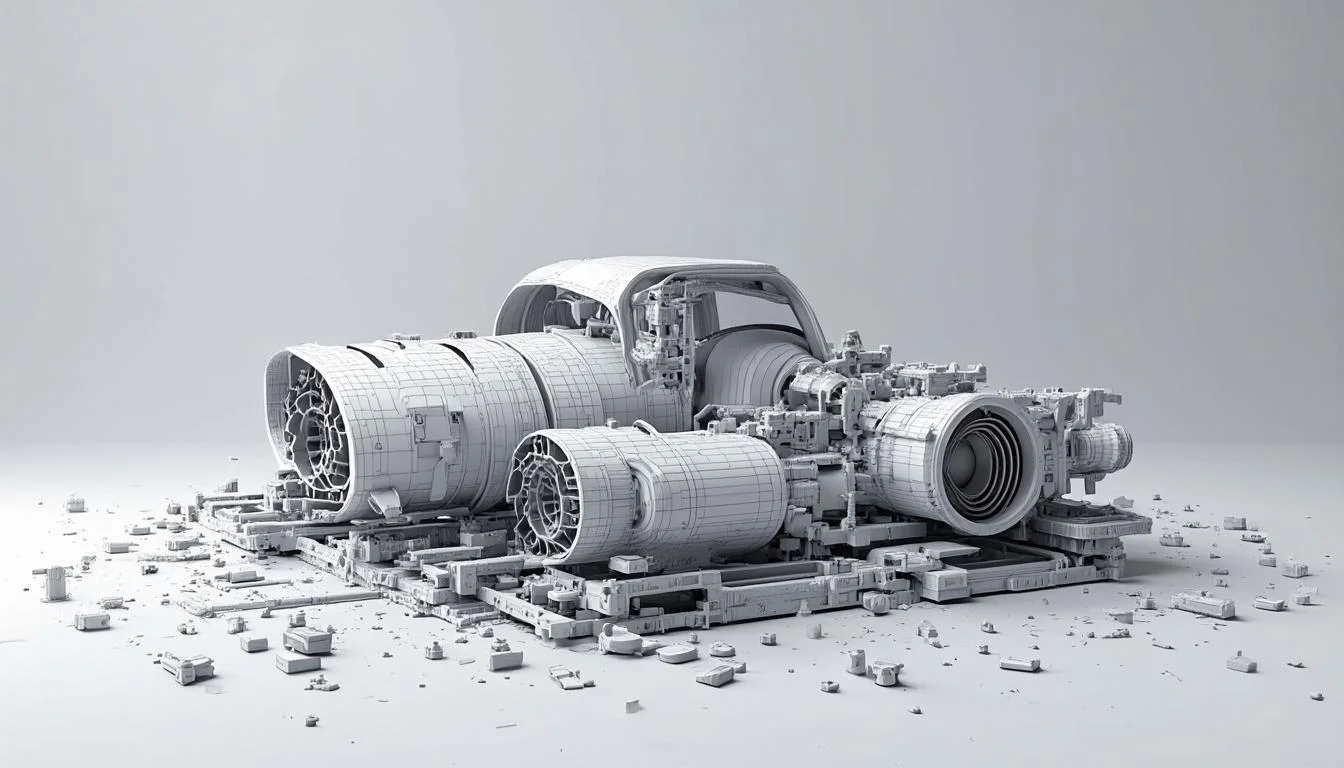

在现代制造业的浪潮中,一款新产品的诞生,早已不是画几张图纸、敲敲打打就能完成的“手工作坊”模式。从一个天马行空的想法,到最终摆在消费者面前的精致成品,中间经历了一个复杂而严谨的蜕变过程。想象一下,在第一颗螺丝钉被生产出来之前,设计师和工程师们就已经“看”到了产品的每一个细节,甚至“预见”了它在各种严苛环境下的表现。这听起来有点像科幻电影,但它正是3D建模与产品仿真技术赋予我们的神奇能力。它就像一个数字化的“预演舞台”,让产品在虚拟世界中经历千锤百炼,从而确保在现实世界中大放异彩。

可视化呈现与设计验证

3D建模最直观的作用,就是将抽象的设计理念转化为具体、可视的几何模型。二维图纸虽然能够精确表达尺寸和公差,但对于非专业人士,甚至对于设计师本人来说,都很难形成一个完整、立体的空间概念。而3D模型则不同,它以一种符合人类直觉的方式,将产品的外观、结构、部件关系等信息100%地呈现在我们眼前。我们可以随意旋转、缩放、剖切这个模型,从任何角度审视它的每一个细节,就像拿着一个真实的产品一样。这种直观性,极大地降低了沟通成本,无论是内部的设计评审,还是向客户展示方案,一个生动的3D模型都远比一沓厚厚的图纸更具说服力。

更重要的是,这种可视化为早期设计验证提供了坚实的基础。在产品开发初期,很多潜在的设计缺陷是难以被发现的。例如,两个零件在装配时是否会发生干涉?运动部件的轨迹是否会与其他部分碰撞?维修时拆卸某个零件是否方便?在传统的开发流程中,这些问题往往要等到制作出物理样机后才能暴露,而此时修改设计将意味着高昂的时间和金钱成本。借助基于3D模型的仿真技术,我们可以在设计阶段就进行虚拟装配和运动学分析。工程师可以在电脑上模拟整个装配过程,检查零部件之间的间隙与干涉情况,及时发现问题并修正。CAXA等先进的3D设计软件中集成的运动仿真功能,可以模拟产品在真实世界中的运动状态,帮助设计师验证机构的合理性,优化运动轨迹,避免碰撞,从而在源头上保证了设计的质量。

真实感渲染的力量

当3D模型被赋予了材质、纹理、光影和环境后,它就不再是一个冷冰冰的几何体,而是一张足以以假乱真的“产品照片”。这就是真实感渲染的魅力。通过高质量的渲染,我们可以在产品还未生产时,就制作出用于市场宣传的图片和视频,大大缩短了营销周期。对于需要进行外观评审的消费类产品而言,渲染效果图能够让决策者更直观地感受产品的质感和美学设计,从而做出更精准的判断。这种“所见即所得”的体验,是传统设计方法无法比拟的。

性能分析与深度优化

如果说可视化解决了产品“长什么样”的问题,那么性能仿真则回答了产品“是否好用、是否可靠”的核心问题。3D模型不仅包含了产品的几何信息,它还是承载物理属性和工程数据的载体。基于这个数字模型,我们可以进行各种复杂的工程分析,预测产品在真实工况下的性能表现。这就像是给产品进行一次全面的“数字化体检”。

例如,通过有限元分析(FEA),我们可以模拟产品在受力状态下的应力分布、变形情况和振动特性。一部手机不小心摔在地上,哪个角最容易损坏?一座桥梁在车辆通行和风力作用下,内部的应力是如何变化的?这些问题都可以通过仿真精确计算出来。工程师可以根据仿真结果,找到结构中的薄弱环节,通过增加加强筋、更换材料或优化结构形状等方式,在不显著增加成本和重量的前提下,大幅提升产品的强度和耐用性。同样,计算流体动力学(CFD)分析则可以模拟流体(如空气、水)的流动、传热和传质现象。从优化赛车的空气动力学外形,到设计散热风扇的叶片,再到模拟电子设备的散热效果,CFD仿真都发挥着至关重要的作用。

与传统的物理样机测试相比,虚拟仿真具有无可比拟的优势。它不仅可以模拟一些物理测试难以实现或成本极高的极端工况(如爆炸、高速碰撞),更能极大地缩短研发周期,降低试错成本。下面的表格清晰地展示了两者之间的差异:

| 对比维度 | 传统物理样机测试 | 基于3D模型的虚拟仿真 |

|---|---|---|

| 成本 | 高昂,涉及材料、加工、人力成本 | 较低,主要是软件和计算资源成本 |

| 周期 | 长,样机制作和测试流程耗时 | 短,可快速迭代,几小时或几天即可获得结果 |

| 灵活性 | 差,修改设计需重新制作样机 | 高,可轻松修改模型参数,进行多方案对比 |

| 数据深度 | 有限,只能测量表面或特定点的数据 | 全面,可获得产品内部任意位置的详细数据 |

| 极端测试 | 困难或具有危险性 | 安全、方便地模拟各种极端工况 |

指导生产与协同工作

3D模型的作用并不仅仅停留在设计和分析阶段,它更是连接设计与制造的桥梁。一个精确的3D模型,是后续所有生产制造环节的“数字基因”。例如,在模具设计中,工程师可以直接基于产品3D模型进行分模、设计浇注系统和冷却系统,并利用仿真技术预测注塑成型过程中可能出现的缺陷,如缩痕、气泡等,提前进行优化。在数控加工领域,CAM(计算机辅助制造)软件,如CAXA CAM,可以直接读取3D模型,智能生成刀具路径,并通过加工仿真来检查是否存在过切、欠切或碰撞等问题,确保实际加工的安全与精准。

此外,3D模型是实现跨部门高效协同工作的核心。在复杂的项目中,设计、工程、采购、制造、市场等多个团队需要紧密合作。一个统一的、最新的3D模型作为“单一数据源”,确保了所有团队成员都在同一个信息平台上工作。当设计师对模型进行修改后,相关的工程分析、工艺规划、技术文档等都可以实现自动更新,避免了因数据版本不一致而导致的错误和返工。这种基于模型的定义(MBD)模式,正在逐渐取代传统的、依赖于二维图纸的工作流程,让沟通变得前所未有的清晰和高效。

下面是几种常见的仿真分析及其在产品开发中的应用场景:

| 仿真类型 | 核心应用 | 生活中的例子 |

|---|---|---|

| 结构静力学分析 | 评估产品在静态负载下的强度和刚度 | 分析桌子腿在承重时的变形量,确保不会垮塌 |

| 结构动力学分析 | 分析产品在振动或冲击下的响应 | 模拟汽车在颠簸路面行驶时车身的振动情况 |

| 热分析 | 预测产品的温度分布和热量传递 | 设计电脑CPU散热器,确保芯片温度在安全范围内 |

| 流体分析 (CFD) | 模拟气体或液体的流动特性 | 优化无人机旋翼的形状以提高升力效率 |

| 运动学/动力学分析 | 模拟机械系统的运动轨迹和相互作用力 | 分析挖掘机工作臂的运动范围和挖掘力 |

总结与未来展望

总而言之,3D建模在产品仿真中的作用是革命性的,它贯穿了从概念设计到生产制造的整个产品生命周期。它不仅仅是一个三维的“花瓶”,更是承载着设计意图、工程数据和物理规律的强大载体。通过可视化,它让沟通更直观;通过性能仿真,它让产品更可靠;通过制造指导,它让生产更高效;通过协同平台,它让团队合作更紧密。这项技术将产品的研发从“制造-测试-修改”的物理循环,转变为“设计-仿真-优化”的数字闭环,极大地提升了创新效率,降低了开发成本,最终为消费者带来了更优秀、更可靠的产品。

展望未来,随着计算能力的飞速发展和算法的不断成熟,3D建模与仿真的结合将更加深入。数字孪生(Digital Twin)技术将成为主流,即为每一个物理产品创建一个与之完全对应的、实时同步的虚拟模型,通过传感器数据驱动,这个虚拟模型可以实时反映物理产品的健康状态,进行预测性维护。同时,人工智能(AI)将更多地融入仿真过程,实现设计的自动优化和智能决策。未来的工程师或许只需输入设计目标和约束条件,AI就能通过成千上万次的快速仿真,自动生成最优的设计方案。像CAXA这样的平台,也必将朝着更集成化、智能化、云端化的方向发展,为这场激动人心的制造业变革提供更强大的工具与支持。