PDM产品数据管理系统对研发部门的价值

2025-09-20 作者: 来源:

在快节奏的制造业世界里,研发部门就像是企业的心脏,每一次有力的跳动都关乎着产品的创新与未来。然而,这颗心脏也常常被一些“小毛病”困扰:图纸版本满天飞,找一份正确的资料如同大海捞针;设计师之间沟通靠吼,协同工作效率低下;核心数据裸奔,随时面临泄露或丢失的风险……这些看似琐碎的日常,却实实在在地消耗着工程师的宝贵精力,拖慢了整个研发的脚步。如何让研发团队从这些繁杂的事务中解脱出来,专注于他们最擅长的创新工作?答案,或许就藏在一套行之有效的管理体系中——这便是我们今天要聊的主角:PDM(产品数据管理)系统。

研发流程规范化

告别混乱,拥抱有序

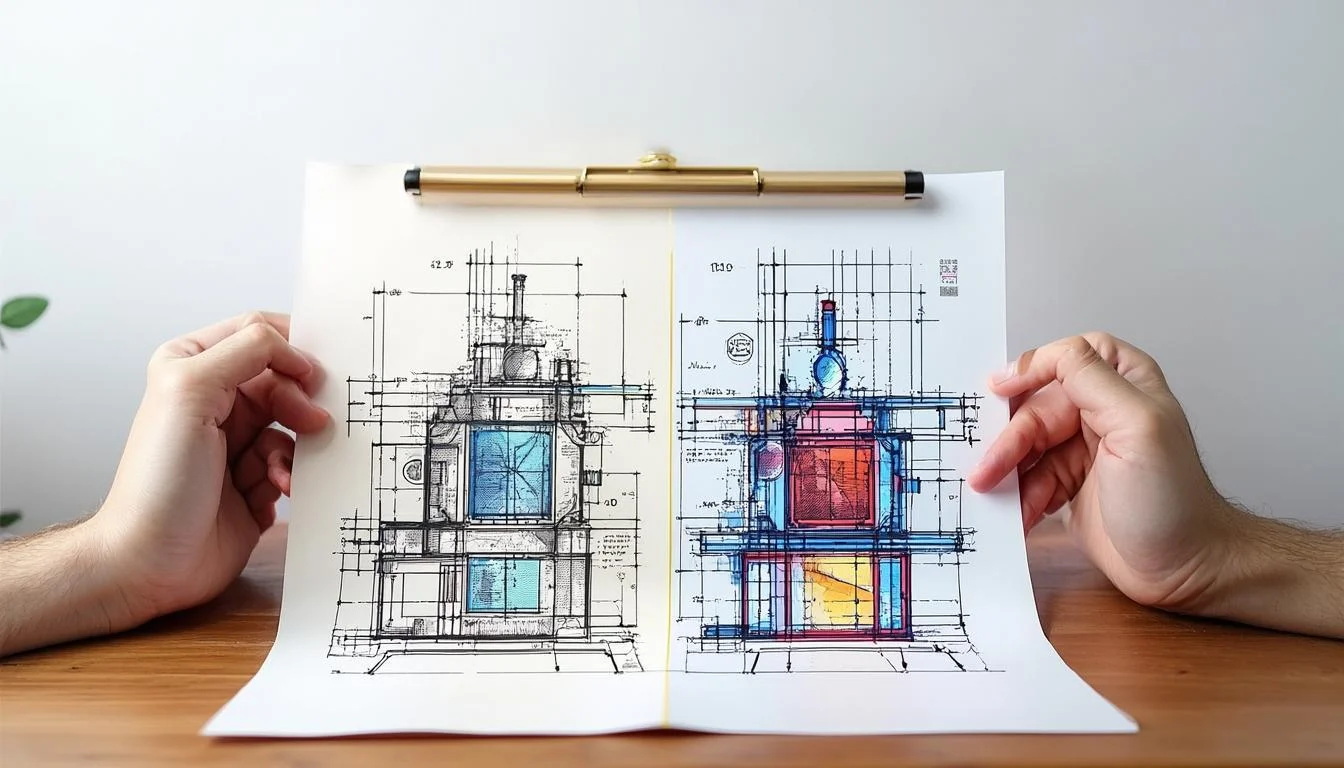

想象一下,没有统一管理平台的研发部门,会是怎样一番景象?设计师张工的电脑里,一个零件模型可能存在着“V1.0”、“V1.1_最终版”、“V1.1_最终确认版”、“V1.1_打死也不改版”等多个版本,让人眼花缭乱。当生产部门需要图纸时,到底该用哪一版?一旦用错,轻则物料报废,重则项目延期,损失难以估量。这种基于文件夹和文件名的“原始”管理方式,不仅效率低下,更埋下了无数的质量隐患。

而PDM系统的引入,就像是为研发部门请来了一位铁面无私的“数据管家”。它首先做的,就是建立一套标准化的工作流程和数据管理规范。从项目立项、图纸设计、审核、发布到变更,每一个环节都在系统中被严格定义和固化。所有产品数据,包括三维模型、二维图纸、BOM清单、技术文档等,都被集中存储在安全的中央数据库中。设计师每一次的修改和保存,系统都会自动生成新的版本,并记录下详细的修改日志。这样一来,“版本错乱”的问题从根源上被杜绝,每个人都能确保自己拿到的是最新、最准确的数据。

设计协同更高效

现代产品的复杂性,决定了单打独斗的时代早已过去,协同设计成为常态。在一个大型项目中,多名工程师可能需要同时对一个复杂的装配体进行设计。在传统模式下,他们只能通过文件传来传去,或者划分好各自的“领地”来避免冲突,沟通成本极高,效率自然上不去。设计师李工想引用王工设计的一个部件,但他不确定王工是否已经完成了最终版本,只能一遍遍地跑去沟通确认,大量时间就这样浪费在了等待和确认上。

PDM系统则为协同设计铺设了一条信息高速公路。它强大的权限管理和协同工作机制,允许多个用户在同一时间对不同的产品部件进行操作,而不用担心数据覆盖或冲突。系统通过“检入/检出”机制来锁定正在被修改的部件,确保同一时间只有一位工程师拥有修改权限,其他工程师则可以随时查看最新的设计进展。例如,像CAXA这样的PDM解决方案,还能将任务流程与数据紧密绑定,当一个设计环节完成后,系统会自动触发通知,将任务流转给下一环节的负责人。整个团队就像一个精密的齿轮组,每个人都清楚自己的任务和进度,协同工作变得前所未有的流畅和高效。

数据安全有保障

核心资产的“保险箱”

对于一家制造企业而言,产品的图纸、配方、工艺等研发数据,无疑是其最核心的知识产权和商业机密。这些数据的价值,甚至超过了厂房和设备。然而,在缺乏有效管理的情况下,这些宝贵的数字资产却常常处于“裸奔”状态。员工的随意拷贝、U盘的滥用、人员的离职,都可能导致核心数据的泄露。更不用说病毒攻击、硬件故障等意外情况,一旦发生,对企业造成的打击可能是毁灭性的。

PDM系统为这些核心资产打造了一个坚不可摧的“数字保险箱”。它通过建立集中的数据仓库,将所有研发数据统一管控起来,彻底改变了数据分散存储的混乱局面。更重要的是,它建立了一套严密的权限控制体系。谁可以访问数据?谁可以编辑?谁可以打印?谁可以导出?这一切都可以根据用户的角色和职责进行精细化的设置。所有的操作行为,系统都会留下详细的日志记录,真正做到“事前可控制、事中可监督、事后可追溯”。这种银行金库级别的安全保障,让企业可以放心地将自己的核心数据托付给它。

版本控制不出错

“我明明用的是最新版图纸,为什么生产出来的零件还是不对?”这句抱怨,在很多企业的车间里都曾听到过。究其原因,往往是设计变更后,旧版本的图纸未能及时回收,导致生产部门误用了过时的数据。这种因版本错误引发的质量问题,不仅造成了直接的经济损失,也严重影响了部门间的信任和协作。

PDM系统拥有强大而严谨的版本管理机制,是解决这一顽疾的特效药。它不仅仅是简单地记录版本号,而是对产品的整个生命周期状态进行管理。一个零部件,从“设计中”到“审核中”,再到“已发布”,最后可能进入“变更中”或“已归档”状态,每一种状态都对应着不同的权限和使用范围。只有“已发布”状态的图纸,才能被生产、采购等下游部门所获取。一旦设计需要变更,工程师必须在系统中走完规范的变更流程,生成新的版本,旧版本则会自动被标记为“历史版本”或“已作废”。这确保了生产线上使用的,永远是唯一正确的有效版本,彻底告别了“一物多版”的混乱。

知识积累与重用

让经验“活”起来

在研发过程中,会产生大量的知识和经验,比如某个零件的设计思路、一次失败的试验教训、一个巧妙的工艺解决方案等。这些隐性的知识,往往只存在于工程师的脑海里,或者散落在零散的文档中。随着时间的推移,特别是当核心技术人员离职时,这些宝贵的财富很容易随之流失,导致后人不断地“重复发明轮子”,踩着前人踩过的坑。

PDM系统不仅仅是一个数据管理工具,更是一个企业级的知识库。它将所有与产品相关的数据和过程信息,都结构化地沉淀下来。通过系统强大的搜索功能,工程师可以快速地找到过去类似产品的设计图纸、技术文档、变更记录甚至是评审意见。这些鲜活的历史数据,为新产品的研发提供了宝贵的参考,让经验得以传承和复用。一个刚入职的新人,通过浏览系统中的项目案例,就能快速了解公司的技术路线和设计规范,大大缩短了成长周期。

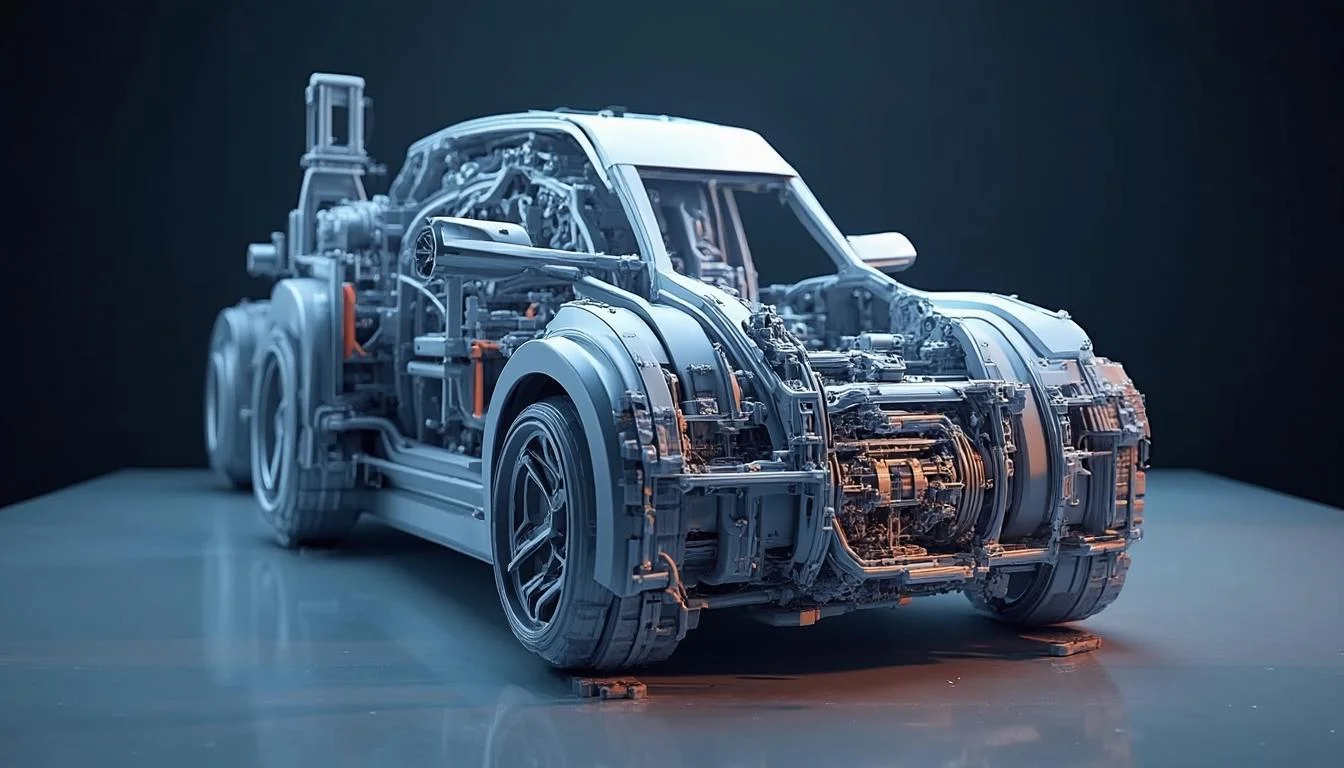

模块化设计的基石

为了快速响应市场需求、降低成本,越来越多的企业开始推行平台化、模块化的设计策略。其核心思想,就是将产品拆分为一系列标准化的、可重用的功能模块,通过对这些模块的不同组合,来快速衍生出满足不同客户需求的系列化产品。然而,要实现真正的模块化,一个强大的零部件库和模块库是必不可少的基础。

PDM系统正是构建这个基础的最佳平台。企业可以在系统中建立起自己的标准件库、通用件库和核心模块库。例如,借助CAXA PDM系统,可以对这些物料进行统一的编码和分类管理,并附加丰富的属性信息,如供应商、成本、材料、三维模型等。设计师在进行新产品开发时,可以像“搭积木”一样,优先从库中选用成熟的零部件和模块,而不是一切都从零开始。这不仅极大地提高了设计效率,也保证了零部件的通用性,为后续的采购、生产和库存管理带来了巨大的便利。

下面这个表格,可以直观地展示引入PDM物料库管理前后,设计效率的差异:

| 评估维度 | 引入PDM前 | 引入PDM后 (以CAXA PDM为例) |

| 标准件选用 | 依赖个人经验,手动查找,易出错 | 系统内快速搜索、分类查找,模型可直接调用,准确高效 |

| 通用件重用率 | 低,设计师倾向于重新设计,导致物料种类膨胀 | 高,系统鼓励并方便重用,有效控制物料种类,降低成本 |

| 新产品开发周期 | 长,大量时间用于重复性设计工作 | 显著缩短,约60%-80%的设计可通过重用成熟模块完成 |

| 数据一致性 | 差,BOM表常需手动整理,易与图纸不一致 | 高,BOM信息从三维模型自动提取,与设计数据源头一致 |

项目管理更透明

进度状态一目了然

“那个项目进行到哪一步了?”“这个零件的设计图什么时候能出来?”在传统的研发管理模式中,项目经理为了掌握项目进度,往往需要频繁地召开会议、索要报表,或者挨个去询问工程师。这种管理方式不仅效率低下,而且获得的信息往往是滞后的、不全面的,很难对项目的风险和瓶颈做出及时的判断和调整。

PDM系统通过将项目管理与产品数据管理深度融合,让研发过程变得前所未有的透明。项目经理可以在系统中创建项目计划,将任务分解并指派给具体的工程师。而工程师的设计工作,如创建图纸、提交审核等,都直接在任务下进行。这样一来,任务的进度就与实际的设计产出物紧密关联起来。管理者无需再三催问,只需打开系统的项目看板(Dashboard),就能直观地看到每个项目的整体健康状况、各个任务的完成进度、哪些环节出现了延期,所有信息一目了然,为科学决策提供了实时、准确的数据支持。

打通信息的“孤岛”

在很多企业里,研发部门使用的CAD、PDM系统,与生产部门使用的ERP(企业资源计划)、MES(制造执行系统)等系统,就像是几座互不相连的“信息孤岛”。设计部门完成BOM清单后,需要手动录入到ERP系统中,这个过程不仅繁琐,而且极易出错。一旦设计发生变更,信息的传递更是困难重重,经常出现ERP里的BOM是旧的,而车间已经领了新图纸的情况,导致数据不一致,给生产管理带来极大的混乱。

现代的PDM系统,如CAXA的解决方案,非常强调开放性和集成性。它可以作为企业信息化建设的枢纽,与ERP、MES等系统实现无缝集成。当设计BOM在PDM中经过审核发布后,可以自动、准确地传递到ERP系统中,形成生产BOM。反之,ERP系统中的一些信息,如物料编码、库存数量等,也可以反馈到PDM系统中,供设计人员参考。这种双向的数据流,彻底打通了从设计到生产的信息链条,保证了数据在整个企业范围内的一致性、准确性和完整性,为实现真正的“设计制造一体化”奠定了坚实的基础。

总而言之,PDM系统早已不是一个简单的“图纸仓库”。它已经演变为研发部门的协同工作平台、知识管理中心和项目指挥塔。它将标准化的流程、安全的数据、共享的知识和透明的管理融为一体,将工程师从繁琐的非增值工作中解放出来,让他们能够将全部的智慧和热情投入到产品创新这一核心使命中去。对于任何一个渴望提升研发实力、在激烈市场竞争中立于不败之地的企业来说,投资并实施一套合适的PDM系统,无疑是一项极具远见和回报的战略决策。未来的方向,将是基于PDM构建起贯穿产品全生命周期的数字主线,让数据真正成为驱动企业发展的强大引擎。