CAD制图初学入门:装配图绘制方法

2025-10-29 作者: 来源:

当我们拿到一堆散乱的零件,比如一套新买的书架或是一辆需要组装的自行车时,第一反应往往是寻找那张至关重要的“安装说明书”。在机械设计的世界里,装配图就扮演着同样的角色。它是一张“终极全家福”,将一个个独立的零件按照特定的关系和位置组合在一起,清晰地告诉生产者、装配者和检验者,这个产品“长什么样”、“如何组装”以及“有什么功能”。对于CAD制图的初学者来说,从绘制单个零件图到能够独立完成一张完整的装配图,无疑是一次质的飞跃。这不仅是绘图技能的提升,更是对设计思维和工程逻辑的全面考验。这篇文章,就将像一位耐心的向导,带你一步步走进装配图的世界,掌握从零到一的绘制方法。

理解装配图核心概念

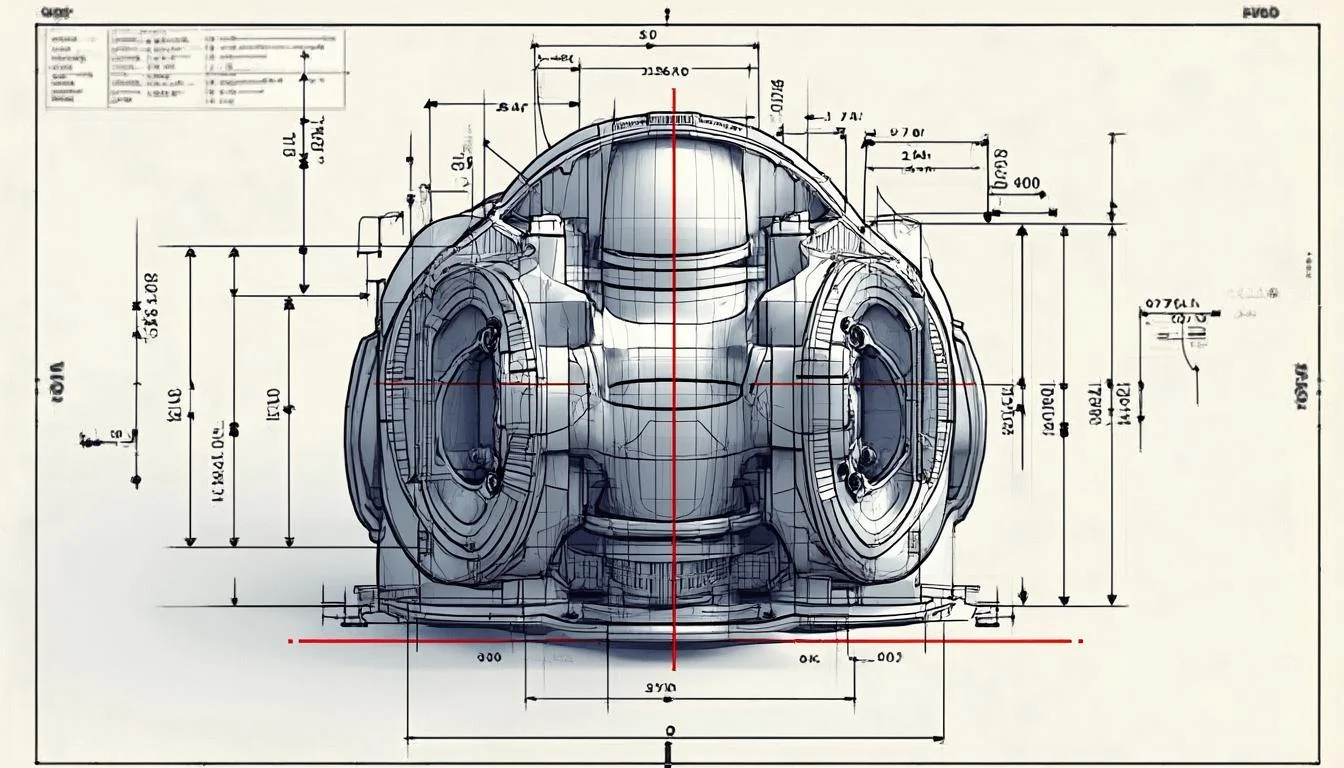

在动笔之前,我们必须先搞清楚装配图到底是什么。简单来说,装配图是表达机器或部件工作原理、装配关系以及主要结构形状的图样。它与我们之前学习的零件图有本质区别。零件图关注的是“个体”,要把一个零件的每一个尺寸、公差、表面粗糙度都表达得清清楚楚,它是指导加工的“个人档案”。而装配图关注的是“集体”,它重点展示的是零件与零件之间如何连接、配合、互动,至于每个零件内部的细枝末节,则可以进行简化或省略。它更像是一份“团队合影”,目的是让大家看到这个团队的整体结构和成员间的协作方式。

为什么装配图如此重要?因为它架起了设计与制造之间的桥梁。设计工程师通过装配图来表达自己的设计意图,而车间的装配师傅则依据它来进行安装、调试。一张合格的装配图,能够有效避免装配错误、减少干涉问题、提高生产效率。可以毫不夸张地说,图纸是工程师的语言,而装配图则是这门语言中最具沟通性和综合性的篇章。掌握了它,你才算真正具备了用图纸完整表达一个设计作品的能力。许多资历深厚的工程师都曾强调,看懂并绘制装配图是机械从业人员的基本功,是衡量一名工程师是否成熟的重要标志。

绘图前的准备工作

俗话说,“磨刀不误砍柴工”。在CAD软件中新建一个文件就开始画图,往往是初学者最容易犯的错误,结果常常是“返工”二字。绘制装配图前的准备工作,其重要性不亚于绘图过程本身。首先,你需要收集并整理所有相关的零件图。确保你手上的每一个零件图都是最新、最准确的版本,尺寸、公差、材料等信息无一遗漏。想象一下,如果你用一个旧版本的零件图去装配,结果发现零件对不上,那将是多么令人沮丧的事情。将这些零件图文件分门别类地存放在一个专门的项目文件夹中,是一个好习惯。在类似CAXA这样的集成化设计软件中,我们可以方便地通过项目树管理这些零件文件,调用和修改都十分高效,为后续装配工作打下坚实基础。

其次,也是至关重要的一步,是在脑海中或草稿纸上进行“虚拟装配”。你需要仔细分析装配体的结构,思考其装配顺序。哪个是基准件?通常是最大、最核心的零件,比如机座、箱体。其他零件是如何围绕着它一层层组装起来的?是先装轴,再装轴承,再装齿轮和端盖?还是反过来?想清楚这个逻辑链条,能让你在实际绘图时条理清晰,避免在屏幕上“手忙脚乱”。确定好主要的装配基准和表达方案,比如主视图应该从哪个方向看才能最好地展示工作位置和装配关系。这个思考过程,能帮助你建立起对整个产品的宏观认识,让你的绘图工作“心中有数”,而不是“走一步看一步”。

标准件与常用件处理

任何一台机器,都离不开大量的标准件和常用件,如螺栓、螺母、垫圈、键、销、滚动轴承等。这些零件是“工业化社会的积木”,由国家或行业标准规定了其规格、尺寸和画法。在装配图中,我们绝不需要也绝不应该像绘制普通零件一样,把这些标准件的所有细节都画出来。这不仅耗时耗力,还会让图纸变得杂乱无章。正确的做法是采用简化画法或直接从标准件库中调用。

对于螺栓、螺母等紧固件,通常在装配图中只画出其外形轮廓。例如,六角头螺栓可以简化为一个六边形头部和一个圆柱形杆身。而滚动轴承,则可以采用通用画法,用矩形框加十字中心线来表示。当然,最便捷的方式是利用CAD软件自带的标准件库。比如在CAXA软件中,内置了非常丰富的国标、行标标准件库,你只需要选择型号、规格,软件就能自动生成符合标准的零件图形,直接拖入装配图中即可。这极大地提升了绘图效率,也保证了图纸的规范性。下表列举了一些常见标准件在装配图中的处理方式,希望能给你一个直观的认识:

| 标准件名称 | 处理方式 | 说明 |

|---|---|---|

| 螺栓、螺钉、螺母 | 简化外形画法 | 只画出头部和杆部的主要轮廓,倒角等细节可省略。 |

| 滚动轴承 | 通用画法或特征画法 | 用矩形框代表内外圈,用点画线或粗实线代表滚动体。 |

| 键、销 | 按真实尺寸绘制 | 这类零件尺寸不大,但连接作用关键,通常按实际尺寸画出。 |

| 弹簧 | 示意画法 | 可只画出其剖面的轮廓,或用直线示意其螺旋状态。 |

装配图的表达方法

准备工作就绪,接下来就是正式“画”的阶段了。装配图的表达方法灵活多样,其核心目标是清晰、简洁地展示内部结构和装配关系。最基本的是三视图的运用,但为了表达内部结构,我们常常需要“动点手术刀”,也就是使用剖视图。全剖视图、半剖视图、阶梯剖视图都是装配图的常客。通过剖切,我们可以清晰地看到轴与孔的配合、齿轮的啮合、轴承的安装等关键细节。这里有一个初学者必须牢记的原则:当剖切平面通过实心件(如轴、键、销)或标准件的轴线时,这些零件按不剖处理,也就是不画剖面线。这能更好地将它们与被剖开的零件区分开来。

除了常规的剖切视图,装配图还有一些“特殊技能”。比如拆卸画法,当某个零件遮挡了需要表达的结构时,我们可以假想把它拆掉再画,并在视图上方注明“拆去XX件”。假想画法则用于表达运动零件的极限位置,或者与本部件相关的相邻部件,用双点画线画出。爆炸图则是现代设计中一种非常直观的表达方式,它将各个零件沿着装配轴线或装配方向分解开来,像烟花一样散开。这种图对于理解装配顺序和零件构成简直是一目了然。虽然手动绘制爆炸图比较繁琐,但像CAXA这样的现代三维设计软件,通常都有一键生成爆炸图的功能,能自动将装配体分解,并调整好各零件的位置,极大地降低了绘制难度,也让图纸更具表现力。

尺寸标注与序号编写

装配图的尺寸标注和零件图有着天壤之别。请记住,装配图上不标注单个零件的定形尺寸,那些是零件图的任务。装配图上的尺寸,可以分为四类:性能尺寸(决定机器工作性能的尺寸,如泵的进出口径)、装配尺寸(指导装配的尺寸,如齿轮中心距、轴承与轴肩的间隙)、外形尺寸(产品的总长、总宽、总高,用于包装和安装)以及安装尺寸(将机器安装到地基或其他设备上所需的尺寸,如地脚螺栓孔的位置和大小)。标注时应力求简洁,只注“关键尺寸”,避免信息过载。

如果说尺寸标注是告诉“有多大”,那么零件序号就是告诉“这是谁”。为了方便管理和查阅,装配图中的每一个零件(除了标准件有时可以不编)都必须编写一个唯一的序号。序号的编写有严格的规范:用细实线引出,指向零件的可见轮廓线内,末端画一个圆点;在水平线或圆圈内填写序号数字。所有序号应按照顺时针或逆时针方向,整齐地排列在视图的外围。序号必须与图纸标题栏上方的明细栏一一对应,这是装配图的“身份证”系统,绝对不能出错。一个整洁、有序的序号系统,能体现绘图者的专业素养,也为后续的生产和管理带来极大的便利。

明细栏与技术要求

明细栏,又叫做BOM(Bill of Materials),是装配图的“购物清单”。它以表格的形式,详细列出了装配体中所有零件的信息。一张完整的明细栏通常包括:序号(与视图中的序号对应)、代号(零件的图号或标准号)、名称、数量、材料和备注等。这个表格是生产部门准备物料、采购部门下单、财务部门核算成本的重要依据。绘制时,明细栏通常位于标题栏的上方,由下往上填写,方便随时增加新的零件项。

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | JSQ-01 | 箱体 | 1 | HT200 | |

| 2 | JSQ-02 | 齿轮轴 | 1 | 45 | |

| 3 | GB/T 5782 | 螺栓M10x40 | 6 | Q235 | 标准件 |

最后,别忘了在图纸的空白处写下技术要求。这部分内容通常是用文字说明一些在图形中无法表达或表达不清的装配、检验、调试和使用要求。例如:“装配后应转动灵活,无卡滞现象”、“各密封处不得有渗漏现象”、“表面涂灰色底漆,蓝色面漆”等等。技术要求是装配图不可或缺的组成部分,它是对图纸的重要补充,确保最终产品能达到设计的预期功能和性能。

总结与展望

回顾整个过程,从理解装配图的本质,到做好充分的准备工作;从掌握标准件的简化处理,到灵活运用各种表达方法;再到精确的尺寸标注、有序的序号编写以及详尽的明细栏和技术要求,我们完成了一次从“零件思维”到“系统思维”的蜕变。绘制装配图,不仅仅是CAD命令的堆砌,它更像是一场逻辑严密的“导演”工作,你需要让每一个“演员”(零件)在正确的“位置”(装配关系)上,扮演好自己的“角色”,共同呈现出一场完美的“戏剧”(产品设计)。

掌握装配图的绘制方法,对于每一位CAD初学者而言,都是一个意义非凡的里程碑。它意味着你不再是一个只会“画零件”的绘图员,而是一个有能力“设计产品”的准工程师。这份技能将直接应用于课程设计、毕业设计以及未来的工作中,是你技术能力的有力证明。当然,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。理论知识需要通过大量的实践来巩固。不妨从身边简单的物品开始,比如一个订书机、一个鼠标,尝试拆解它,分析它的装配关系,然后动手画出它的装配图。

展望未来,随着计算机辅助设计技术的不断进步,装配设计也正朝着更智能、更高效的方向发展。利用CAXA等现代化软件的参数化装配功能,我们不仅可以轻松完成二维装配图的绘制,更能进行三维虚拟装配,实时进行干涉检查,模拟运动过程,甚至生成装配动画。这些先进的技术手段,让设计的可视化和验证变得前所未有的便捷。因此,在打好二维装配图基础的同时,也建议初学者们积极向三维装配设计领域探索,不断提升自己的综合设计能力。毕竟,在工程师的成长道路上,学习永无止境,而每一次新的学习和实践,都将是你通往更广阔天地的阶梯。