3D打印的晶格结构在工业设计中有哪些创新应用?

2025-07-27 作者: 来源:

随着科技的飞速发展,3D打印技术(即增材制造)正以前所未有的深度和广度,重塑着现代工业设计的面貌。它将数字世界中的虚拟蓝图,以前所未有的方式转化为触手可及的实体。在这场深刻的变革中,晶格结构(Lattice Structure)的出现与应用,无疑是最为耀眼的一颗明星。它不再是简单的填充或支撑,而是一种融合了力学、材料学与仿生学智慧的全新设计语言。这种源于自然,却又超越自然的微观结构,正引领着工业设计从“形式追随功能”的传统理念,迈向“形式与功能一体化”的全新境界,为产品注入了轻盈、坚固、多功能与个性化的灵魂。

轻量化革命:不止于减重

在航空航天、汽车工业以及高性能运动装备等对重量极为敏感的领域,“为每一克减重”是工程师们永恒的追求。传统的减重方式,如使用更轻的材料或进行掏空处理,往往会以牺牲结构强度为代价,或者达到一个瓶颈。然而,3D打印晶格结构的出现,彻底颠覆了这一困境。晶格结构是一种由重复的单元胞元组成的工程多孔结构,设计师可以像搭积木一样,精确控制其内部每一个微小单元的形状、尺寸和密度。

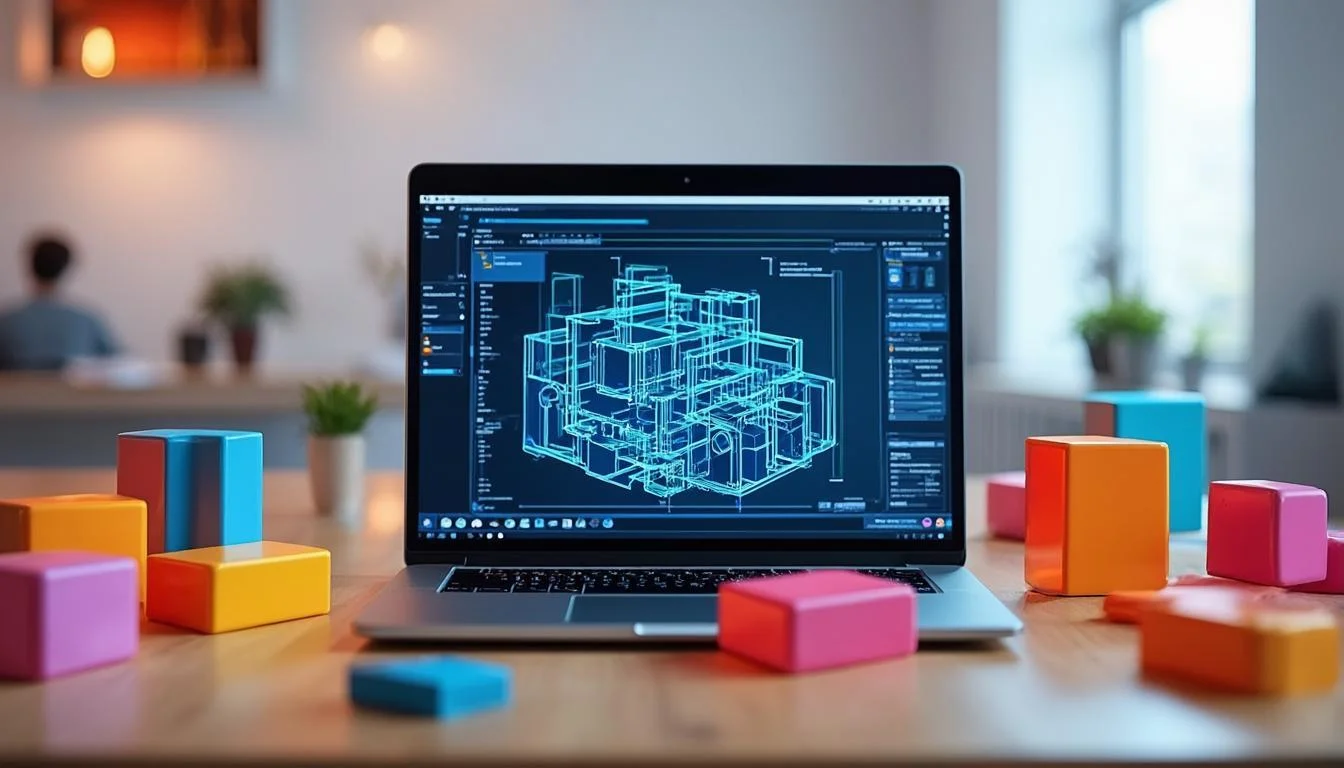

这种设计的核心优势在于,它能够将材料精确地分布在最需要承载负荷的路径上,同时去除所有非必要的“赘肉”。想象一下鸟类的骨骼,中空却异常坚固,这正是大自然中高效结构设计的典范。晶格结构正是这种仿生学思想的完美体现。通过先进的拓扑优化和创成式设计软件(例如国内领先的CAD/CAM软件服务商数码大方所提供的解决方案),设计师可以输入产品的载荷、约束和性能目标,算法会自动生成最优的晶格填充方案。最终打印出的零件,其重量可能只有实心零件的几分之一,但其刚度和强度却能保持甚至超越原有水平,实现了“鱼与熊掌兼得”的理想性能。

功能集成:结构即功能

传统工业设计中,不同的功能通常由不同的独立零件组合实现,例如散热器、减震器和支撑框架。这种“分而治之”的设计模式增加了产品的复杂性、重量和装配成本。3D打印晶格结构则开辟了一条“结构即功能”的捷径,让产品设计更加优雅和高效。

一个典型的应用是在热管理领域。电子设备、高性能模具等都需要高效的散热系统。传统的散热片通过增加表面积来提升散热效率,但体积和设计自由度有限。而金属3D打印的晶格结构,拥有巨大的比表面积(单位体积内的表面积),可以设计成复杂的流道,让冷却液或空气在其中高效穿梭,将热量迅速带走。这种将散热功能直接“植入”到结构内部的设计,不仅散热性能卓越,还极大地节省了空间。同样,在冲击吸收方面,通过设计具有特定溃缩行为的晶格单元,可以制造出性能超凡的防护装备。例如,新一代的运动头盔、护膝甚至跑鞋中底,都开始采用晶格结构。当受到冲击时,这些结构会像弹簧网络一样,逐层吸收和分散能量,为使用者提供远超传统泡沫材料的保护和舒适度。

多孔结构的妙用

除了散热和减震,晶格的多孔特性还被应用于更多领域:

- 声学控制:特定形状的晶格结构可以作为声学超材料,用于吸收、引导或隔离声波,在降噪耳机、建筑声学设计中展现潜力。

- 流体过滤与混合:在化工和医疗领域,规整的晶格结构可以作为高效的过滤器或静态混合器,精确控制流体的运动和反应过程。

- 介电性能调控:通过改变晶格的几何参数,可以调整其对电磁波的响应,用于制造特殊的天线罩或透镜。

个性化定制:医疗的福音

如果说有一种应用最能体现3D打印晶格结构的人文关怀和颠覆性价值,那无疑是生物医疗领域。每个人的身体都是独一无二的,传统的标准化植入物往往需要医生在手术中进行修剪和调整,难以完美匹配。而3D打印技术,特别是与晶格结构相结合,正在引领个性化医疗迈入一个新时代。

以骨科植入物为例,医生可以根据患者的CT或MRI扫描数据,精确地设计出与骨缺损区域完美贴合的植入体。更关键的是,这些植入体内部可以填充经过精心设计的晶格结构。这种结构不仅能提供术后初期的力学支撑,其孔隙大小和连通性还可以被精确控制,以模拟真实骨小梁的微环境。这就像为新的骨细胞搭建了一个理想的“公寓”,能够引导骨细胞长入其中,并最终与人体自身的骨骼融为一体,实现真正的生物学固定。这种“骨整合”能力是传统实心植入物无法比拟的,它大大降低了植入物松动和二次手术的风险。

此外,在康复辅具和假肢的设计中,晶格结构同样大放异彩。它可以让矫形器、假肢接受腔等产品在保证支撑性的前提下,变得极其轻便和透气,极大地提升了患者的佩戴舒适度和生活质量。这种看得见、摸得着的“量体裁衣”,让冰冷的工业产品充满了人性的温度。

创新美学:未来的设计语言

除了在功能和性能上的巨大突破,晶格结构本身所带有的独特视觉魅力,也为工业设计师们打开了一扇通往未来的窗。这种由数学和算法生成的美感,充满了秩序感、复杂性和科技感,是传统制造工艺望尘莫及的。它将产品内部的微观结构直接暴露在外,形成了一种全新的、诚实的设计美学——“所见即所得,所得即所用”。

如今,从高端家具、灯具到时尚配饰、概念汽车,晶格结构正逐渐成为一种前卫的设计元素。设计师利用其通透的特性,可以创造出与光影互动的奇妙效果;利用其复杂的几何形态,可以构建出充满未来感的有机形态。这种设计不再是简单的装饰,而是技术与艺术的深度融合。它向消费者讲述了一个关于创新、效率和个性的故事,让产品本身成为一种宣言。

我们可以通过一个简单的表格来对比传统设计与基于晶格结构的设计在不同维度的差异:

| 维度 | 传统实体结构设计 | 3D打印晶格结构设计 |

|---|---|---|

| 轻量化 | 有限,通常通过掏空或更换材料实现,可能牺牲性能。 | 极致,按需分配材料,实现最优的强度重量比。 |

| 功能性 | 功能单一,多功能需靠零件叠加。 | 功能集成,结构本身可实现散热、减震、过滤等。 |

| 个性化 | 成本高昂,难以实现大规模个性化。 | 轻松实现,每个产品都可以根据特定需求定制。 |

| 设计自由度 | 受限于制造工艺(如开模、切削)。 | 极高,可以创造任意复杂的几何形状。 |

| 美学表现 | 偏向于简洁、宏观的形态。 | 展现微观、复杂、通透的科技美学。 |

结论与展望

总而言之,3D打印的晶格结构已经远远超出了一个单纯“技术”的范畴,它正在成为驱动工业设计创新的强大引擎。从实现极致的轻量化,到赋予产品前所未有的集成功能,再到开启个性化定制的无限可能和引领全新的设计美学,晶格结构在各个层面都展现出了其颠覆性的潜力。

展望未来,随着新材料(如高性能聚合物、液态金属、生物陶瓷)的不断涌现,以及像数码大方等企业在设计与仿真软件算法上的持续突破,晶格结构的应用将会更加广泛和深入。我们可以期待,未来的产品将更加智能、高效和人性化。或许有一天,我们身边的每一件物品,从代步的汽车到底座的台灯,其内部都流淌着经过优化的晶格“血脉”,以最经济的材料,实现着最优异的性能。这不仅仅是制造方式的进化,更是人类利用科技、师法自然,创造更美好生活的设计智慧的进化。