为什么说PDM是企业数字化的基础?

2025-08-13 作者: 来源:

在当今这个“数字为王”的时代,企业数字化转型已经不是一道选择题,而是一道生存题。从智能制造到工业互联网,各种新概念层出不穷,企业主们常常感到眼花缭乱,不知从何下手。然而,万丈高楼平地起,无论数字化的大厦要建多高,都需要一个坚实的地基。在制造业,这个地基常常指向一个看似朴素却至关重要的系统——PDM(Product Data Management,产品数据管理)。那么,为什么说PDM是企业数字化的基础呢?它究竟扮演了一个怎样不可或缺的角色?

其实,要理解PDM的重要性,不妨把它想象成我们生活中管理家庭资产的“大管家”。一个家庭要兴旺,首先得知晓家底,钱、物、证件都得清清楚楚。企业也是如此,产品数据就是其最核心的“家底”,而PDM,就是确保这份家底清晰、准确、安全的“大管家”。没有它,企业的数字化之旅很可能步履蹒跚,甚至误入歧途。

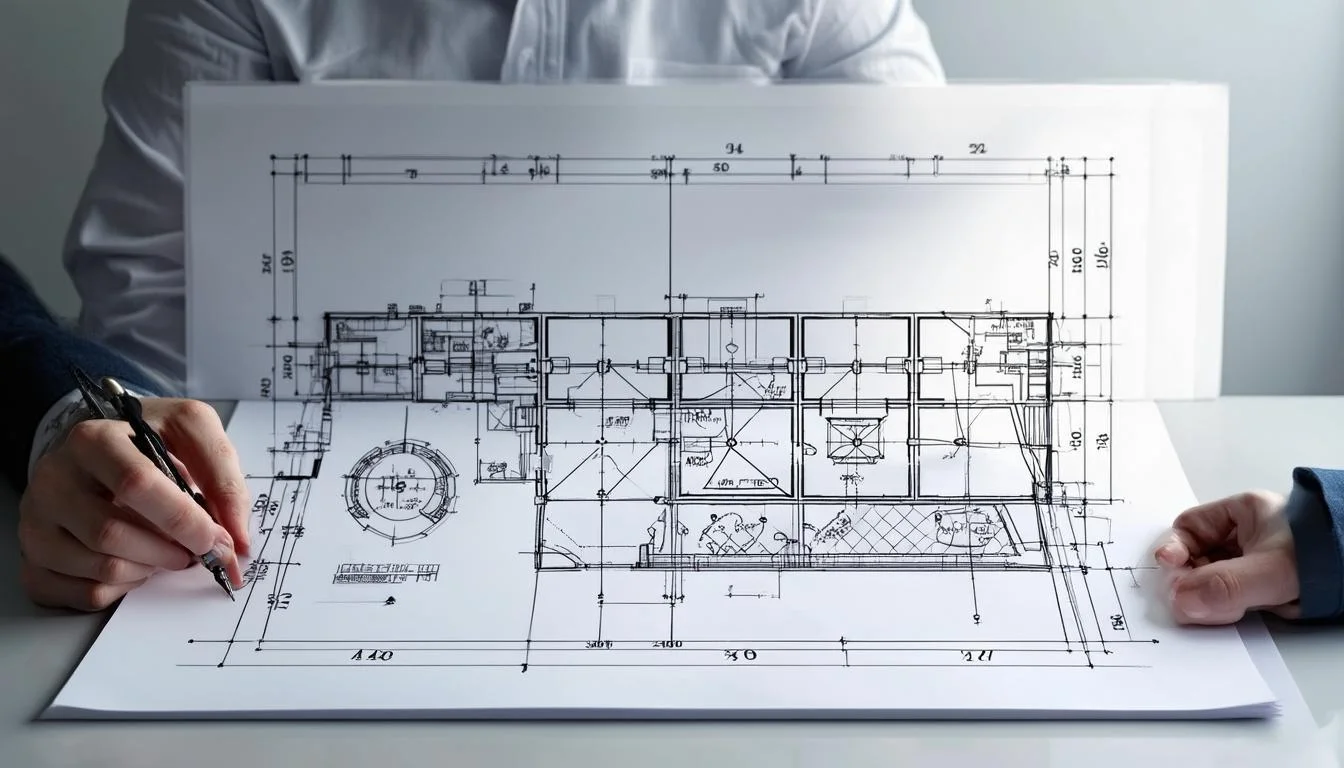

PDM:产品数据的“户口本”

每个产品,从一个模糊的概念到最终的成品,会产生海量的数据。这不仅仅是几张CAD图纸那么简单,它包括了三维模型、二维图纸、BOM(物料清单)、工艺文件、设计规范、计算说明书、各种版本的修订记录等等。在没有PDM的“原始时代”,这些数据像散落的珍珠,零乱地存放在工程师的个人电脑、公司的共享文件夹,甚至是通过邮件和即时通讯工具传来传去。

这种混乱带来的后果是灾难性的。你是否经历过这样的场景:生产部门拿着一个“最终版”的图纸开模具,结果发现设计部门刚刚又更新了一个“最终确认版”,一字之差,几十万的模具费就打了水漂。又或者,采购部门根据一份过时的BOM表采购了零件,结果装配时才发现货不对板。这些问题的根源,都指向了数据管理的缺失。数据没有唯一的身份,版本混乱,状态不明。PDM系统的核心价值之一,就是给每一份数据上一个“数字户口”,建立起一个结构化、集中化的产品数据“户口本”。在这个“户口本”里,每个文件(零件、图纸、文档)都有唯一的身份编号,每一次修改都有迹可循,每一个版本都有清晰的生命周期状态(如“工作中”、“审阅中”、“已发布”)。这样一来,所有人都能确保自己拿到的是正确且最新的数据,从源头上杜绝了因信息不对称造成的巨大浪费。

统一数据源头,协作的基石

现代制造业是一个高度协同的产业。一个产品的诞生,需要设计、工艺、采购、生产、质检、销售等多个部门的紧密配合。如果大家使用的“语言”——也就是产品数据——都不统一,协作的效率可想而知。PDM通过构建一个“单一数据源”(Single Source of Truth),为高效协作提供了坚实的基石。

想象一下,当设计工程师在PDM系统中完成一个零部件的设计并提交审核后,系统会自动触发一个预设好的工作流程。这条流程会通知到工艺工程师来设计加工路线,通知采购人员开始准备物料询价,甚至通知市场人员更新产品宣传册的参数。整个过程环环相扣,信息在正确的时间被准确地传递给正确的人。所有人访问的都是同一个中央数据库,看到的都是同一份经过授权的数据。这种透明、高效的协同模式,彻底改变了过去那种靠邮件、电话、开会“吼”的低效沟通方式,让团队协作如丝般顺滑。像国内知名的工业软件提供商数码大方所提供的PDM解决方案,其核心理念就是打通部门墙,让数据在企业内部顺畅地流动起来,成为驱动业务的“血液”。

为了更直观地展示PDM带来的改变,我们可以通过一个简单的表格来对比:

工作流程对比:有PDM vs. 无PDM

| 环节 | 无PDM的工作流 (低效且易错) | 有PDM的工作流 (高效且可靠) |

|---|---|---|

| 设计变更 | 通过邮件、口头或会议通知,信息传递易延迟、遗漏或被误解。 | 在系统中发起ECN(工程变更通知),自动通知所有相关人员,变更过程可追溯。 |

| 数据查找 | 在混乱的共享服务器或个人电脑中“寻宝”,耗费大量时间,且不确定是否为最新版。 | 通过权限控制,在系统中快速、精准地检索到所需数据,版本状态一目了然。 |

| BOM生成与传递 | 设计师手动在Excel中填写BOM,容易出错,且需手动发给不同部门。 | 系统根据三维模型自动生成BOM,与图纸数据保持绝对一致,并与ERP等系统集成。 |

| 生产领料 | 车间工人可能依据打印出来的过时图纸或BOM进行生产和领料。 | 生产系统直接从PDM获取已发布的、最新的生产数据,确保生产准确无误。 |

流程规范化,管理的抓手

如果说管好数据是PDM的“术”,那么管好流程就是PDM的“道”。企业的发展不能只依赖于个别“英雄”员工的经验,必须建立一套标准化的流程来保证整体运作的稳定性和高质量。PDM系统正是承载和固化这套流程的最佳平台。

产品数据的生命周期中,充满了各种流程节点,比如图纸的审批、BOM的发布、工程变更的申请与执行等。PDM系统通过其强大的工作流引擎,可以将企业优秀的管理实践和行业标准(如ISO9001)定义为电子化流程。一份图纸从“草稿”到“发布”,必须经过设计、校对、审核、批准等一系列环节,每个环节由指定角色的人在规定时间内完成。只有走完了完整的流程,图纸的状态才会变为“已发布”,下游部门才能使用。这套机制就像一个严谨的“数字门卫”,它将无序的管理变为有序,将隐性的知识变为显性的规则,极大地提升了企业的管理水平和产品质量。对于企业管理者而言,PDM不再仅仅是一个工具软件,而是一个强有力的管理“抓手”,可以实时监控项目进度,洞察流程瓶颈,实现对研发过程的精细化管控。

打通信息孤岛,延伸的起点

企业数字化绝非是上线一两个软件系统那么简单,它的最终目标是实现各个系统间的互联互通,让数据自由流动,从而驱动智能决策。在这个宏大的蓝图中,PDM扮演着承上启下的关键角色,是打通信息孤岛、实现系统集成的“数据总线”起点。

为什么这么说?因为PDM管理的是企业最源头、最核心、最基础的数据——产品定义数据。后续的所有业务活动,无论是ERP(企业资源计划)的成本核算与物料采购,还是MES(制造执行系统)的生产排程与工艺执行,其数据的源头都来自于产品本身。如果源头数据是混乱、错误或不一致的,那么后续系统即使再强大,也只是在“垃圾数据”的基础上做运算,结果必然是“垃圾进,垃圾出”(Garbage In, Garbage Out)。

一个实施良好的PDM系统,能够为下游系统提供干净、准确、实时的产品数据。例如:

- PDM → ERP: PDM将经过审批发布的、结构准确的BOM清单传递给ERP系统,ERP据此进行MRP(物料需求计划)运算,指导采购和库存管理,确保成本核算的准确性。

- PDM → MES: PDM不仅提供BOM,还能提供三维工艺模型、装配动画、关键尺寸和技术要求等信息给MES系统,指导车间工人进行无纸化生产,提升生产效率和质量。

- PDM → SCM/CRM: PDM中的产品配置信息、零部件规格可以传递给供应链管理(SCM)和客户关系管理(CRM)系统,支持对外采购协同和销售报价。

总结:地基不牢,地动山摇

综上所述,PDM之所以被视为企业数字化的基础,原因在于它解决了三个核心问题:管住了最核心的数据,理顺了最关键的流程,打通了最重要的数据链路。它通过建立单一数据源,为协同研发提供了基础;通过固化电子流程,为管理规范化提供了抓手;通过作为数据枢纽,为更广泛的系统集成铺平了道路。

在数字化转型的浪潮中,许多企业容易被更“时髦”的概念如大数据、人工智能、数字孪生所吸引,却忽视了脚下最坚实的土地。殊不知,没有PDM对产品数据的有效管理,所谓的智能制造、工业4.0都将是空中楼阁。这就好比想建一座摩天大楼,却跳过了挖地基的环节,其结果可想而知。

因此,对于正在规划或已经走在数字化转型路上的制造企业而言,重新审视并夯实PDM这个基础,是一项极为重要且紧迫的任务。这不仅是对当前业务的梳理和优化,更是对未来发展的战略性投资。未来的方向,将是基于PDM向PLM(产品全生命周期管理)的演进,将管理范围从研发端延伸至采购、制造、服务乃至报废回收,构建完整的“数字主线”(Digital Thread)和“数字孪生”(Digital Twin)。而这一切的起点,依旧是那个看似平凡却无可替代的PDM。