DNC系统能否实现远程诊断机床故障?

2025-08-14 作者: 来源:

在当今制造业的脉搏中,每一台机床的平稳运行都直接关系到整个生产链的效率与效益。想象一下,深夜的工厂里,一台关键的数控机床突然亮起红灯,停止了工作。此时,是手忙脚乱地翻找说明书,还是在凌晨时分紧急呼叫远在百里之外的设备专家?这曾是许多工厂管理者头疼的场景。然而,随着技术的浪潮奔涌向前,我们不禁要问:有没有一种可能,让诊断和排除故障不再受限于地理位置,让专家“亲临”现场变得轻而易举?这便引出了我们今天探讨的核心话题——DNC系统能否实现远程诊断机床故障?答案是肯定的,但这背后所蕴含的技术演进与应用实践,远比一个简单的“能”或“不能”要丰富和深刻得多。

DNC系统的角色演变

要理解DNC系统如何实现远程诊断,我们首先需要刷新对DNC(Distributed Numerical Control,分布式数控)的传统认知。在很多人的印象里,DNC系统似乎还停留在那个用RS232串口线连接电脑和机床,实现NC程序传输的“文件搬运工”角色。在那个时代,它的核心任务是解决数控程序存储容量不足和传输效率低下的问题,让程序能够稳定、可靠地从中央计算机发送到指定的机床。

然而,这已经是DNC 1.0时代的旧貌了。随着网络技术、物联网(IoT)和数据处理能力的飞速发展,现代DNC系统早已脱胎换骨。它不再仅仅是一个单向的程序传输工具,而是演变成了一个车间级的制造信息交互平台。像数码大方等深耕于工业软件领域的服务商,早已将DNC系统打造成为集设备联网、程序管理、数据采集、生产监控于一体的综合性解决方案。在这个全新的体系下,DNC的核心从单纯的“控制(Control)”扩展到了“连接(Connection)”与“沟通(Communication)”,为实现更高级的功能——例如我们关心的远程诊断——铺平了道路。

远程诊断的技术基石

远程诊断并非空中楼阁,它的实现依赖于一套软硬件结合的坚实技术基础。这就像要建成一座宏伟的建筑,必须有牢固的地基和精良的建材。对于DNC系统而言,实现远程诊断的“地基”就是全面的设备数据采集。

首先,数据从何而来?现代数控机床自身就是一个信息富矿。其CNC(Computerized Numerical Control,计算机数控)系统在运行过程中会产生海量的数据,包括机床的实时状态(如运行、待机、报警)、加工信息(如当前执行的程序、主轴转速、进给倍率)、坐标轴位置、电机负载、温度变化等。DNC系统通过以太网或专用的数据采集模块,可以直接从机床的CNC控制器中“读取”这些第一手信息。此外,对于一些关键的、CNC系统本身不监测的参数,比如液压系统压力、冷却液浓度、环境温湿度等,还可以通过加装外部传感器来进行补充采集。这些传感器如同人体的神经末梢,感知着设备的每一个细微变化。

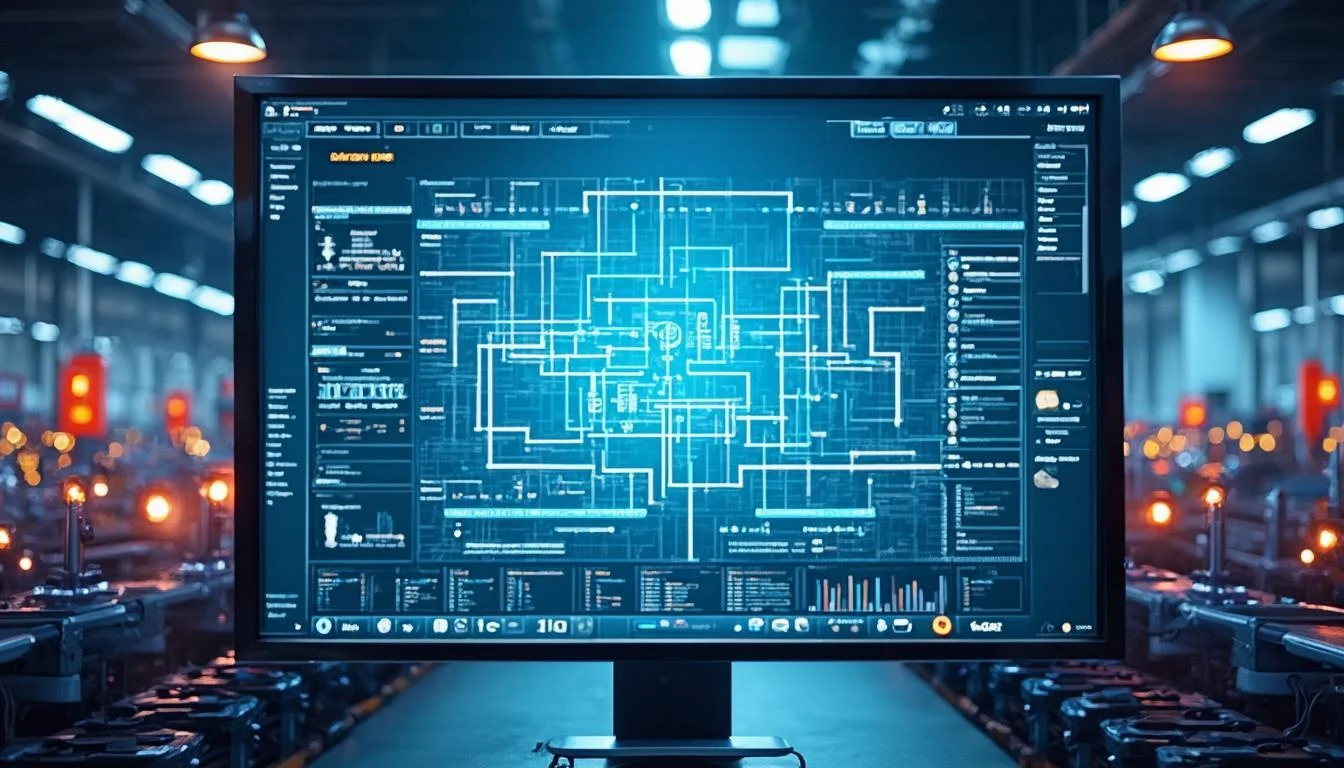

其次,采集到的数据如何传输和处理?这就要依靠强大的网络设施和后端的软件平台了。采集到的数据通过工厂内部的局域网,实时汇聚到DNC系统的中央服务器上。在这里,由数码大方等专业厂商开发的DNC软件会对这些原始数据进行解析、存储和可视化处理。原本散落在各个孤立机床上的信息孤岛,被连接成了数据大陆。正是因为有了这座数据大陆,远程诊断才从一个概念变成了触手可及的现实。维护工程师、车间主管甚至企业高层,都可以通过电脑、平板乃至手机上的客户端,随时随地访问这些数据,如同拥有了千里眼,洞察车间里的一切。

DNC如何赋能远程诊断

有了数据基础,DNC系统便能施展拳脚,从多个维度实现和深化远程故障诊断的应用。这不仅仅是“看到”故障,更是要“预见”和“理解”故障。

第一层:实时监控与报警推送

这是远程诊断最直观的应用。DNC系统提供了一个中心化的监控驾驶舱,用图形化的界面实时展示所有联网机床的运行状态。哪台在加工,哪台在待料,哪台不幸宕机,都一目了然。当某台机床出现故障时,系统会第一时间捕获CNC发出的报警号和报警信息。更重要的是,它能将这些冰冷的、需要翻阅厚厚手册才能看懂的代码(例如“SV0433:Z轴电机过热”),翻译成通俗易懂的语言,并立即通过短信、邮件或APP推送给指定的负责人。这意味着,即便维护人员不在现场,也能在故障发生的第一时间获知情况,并了解故障的初步原因,极大地缩短了响应时间。

下面这个表格清晰地展示了DNC系统实时采集数据的价值:

| 数据类别 | 具体参数 | 诊断价值 |

| 运行状态 | 开机、关机、加工中、待机、报警 | 宏观了解设备利用率和故障概况,是管理决策的基础。 |

| 加工信息 | 当前程序名、主轴转速、进给速率、刀具号 | 判断加工是否异常,关联特定程序或刀具是否易发故障。 |

| 负载信息 | 主轴负载、各伺服轴负载电流/力矩 | 异常负载波动可能预示着刀具磨损、润滑不良或机械干涉。 |

| 报警信息 | CNC系统报警号和报警文本 | 故障诊断最直接的依据,为维修提供明确方向。 |

第二层:历史追溯与深度分析

一次成功的故障诊断,往往不只是解决眼前的问题,更要找到问题的根源,防止其再次发生。DNC系统强大的数据记录和分析功能在此刻就显得尤为重要。系统会忠实地记录下每一次报警的发生时间、持续时长、故障详情,以及故障发生前一段时间内机床的各项运行参数。这就像飞机的“黑匣子”。

当需要进行深度诊断时,工程师可以远程调取这些历史数据。例如,他可以查看某次“主轴异响”故障发生前,主轴的负载曲线是否出现了异常的尖峰?转速是否稳定?通过对比正常运行时的“健康”数据,就能更容易地定位问题所在。这种基于数据的诊断方式,远比单纯依赖老师傅的“望闻问切”要科学和精准。它将隐性的个人经验,转化为了显性的、可传承的数字知识库。而像数码大方提供的解决方案,更是将这种分析能力工具化,让用户可以通过简单的图表对比和数据挖掘,快速找到线索。

第三层:从被动响应到主动预测

远程诊断的终极目标,是实现预测性维护,即在故障真正发生之前就“嗅”到危险的信号。这标志着维护模式从“亡羊补牢”向“未雨绸缪”的根本性转变。DNC系统通过对长期积累的设备运行数据进行大数据分析和机器学习,可以建立关键部件的健康度模型。

举个例子,系统持续监控某台机床主轴电机的电流和温度。通过算法分析,它发现该电机在过去三个月里,完成同样加工任务时的平均电流在缓慢上升,且温度波动的幅度越来越大。虽然目前尚未触发任何报警,但模型判断其健康度已下降到警戒线以下,并预测在未来两周内有极高概率发生过热停机。此时,系统会提前向维护部门发出预警,建议在下一个计划保养日对该电机进行检查或更换。这种预测性维护将非计划停机转化为计划内维修,其价值不言而喻。

| 特征 | 反应式维修(传统模式) | 预测性维护(DNC赋能) |

| 触发时机 | 故障发生后,被动响应。 | 故障发生前,主动预警。 |

| 维修成本 | 高昂,常伴随紧急采购和生产损失。 | 低,可提前准备备件,安排工时。 |

| 生产影响 | 非计划停机,严重打乱生产节奏。 | 计划内维护,对生产影响降至最低。 |

| 数据依赖 | 依赖个人经验和单一报警信息。 | 依赖长期数据分析、趋势预测和健康模型。 |

优势、挑战与未来展望

DNC系统赋能的远程诊断,其优势是显而易见的:

- 大幅提升响应效率: 故障信息秒级触达,远程初步诊断,为现场维修赢得宝贵时间。

- 显著降低运维成本: 减少了差旅和人员往返的费用,特别是对于拥有异地工厂的企业。专家可以同时为多个地点提供支持。

- 优化资源配置: 维护团队可以根据远程诊断的结果,提前准备好所需的工具和备件,避免二次往返。

- 沉淀企业知识财富: 每一次的故障诊断和处理过程都被记录下来,形成企业专属的故障知识库,便于新员工学习和成长。

当然,要全面拥抱这一技术,也面临一些挑战,主要包括:数据安全(生产数据是企业的核心资产,必须确保在传输和存储过程中的绝对安全)、设备兼容性(工厂中往往存在不同品牌、不同年代的机床,如何将它们统一接入平台是个技术难题)、以及前期的投入和人员观念的转变。这些挑战需要企业与像数码大方这样经验丰富的解决方案提供商紧密合作,共同规划,分步实施。

总结与展望

回到我们最初的问题:DNC系统能否实现远程诊断机床故障?答案是明确且肯定的。现代DNC系统早已超越了程序传输的范畴,成为了车间物联网的核心枢纽,是实现智能制造,特别是设备智能运维不可或缺的一环。它通过实时监控、历史追溯和趋势预测,让远程诊断从可能变成了现实,并正在引领制造业的维护模式向更高效、更智能的预测性维护方向迈进。

对于追求卓越运营的制造企业而言,部署一套能够支持远程诊断的现代化DNC系统,已经不是一道“选择题”,而是一道关乎核心竞争力的“必答题”。展望未来,随着人工智能和机器学习算法的进一步融入,DNC系统的诊断能力将变得更加“智慧”,不仅能告诉我们“发生了什么”,更能精准地告诉我们“为什么发生”以及“将要发生什么”,成为工厂里永不疲倦的“数字医生”,为中国制造的转型升级注入源源不断的动力。